搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-85270350 公共事务部

近日,《牛津词典》公布了2019年度词汇——climate emergency,编纂者说,这个词反映出人们已经意识到气候变化的紧迫性与危机感。中国工程院院士,国家气候中心研究员丁一汇做客第六十八期西湖名师论坛,简述了科学家们是怎样研究气候变化等诸多关键科学问题。

丁一汇,2005年当选中国工程院院士,长期从事季风动力学、灾害性天气以及气候变化研究工作,是国际上气候变化研究领域中极有影响的科学家,为推动中国的气象业务发展做出了重要杰出贡献,并在气候变化、亚洲季风以及中国灾害性天气气候研究领域做出了许多兼具理论意义和实用价值的创造性研究成果。

讲座中,丁院士首先介绍了地球演变史中的重大气候事件与可能原因,以及对现代气候变化的启示。丁院士阐述了CO2与温度的关系,通过展示不同地质年代二氧化碳的变化、近千年南极Law Dome冰芯资料显示的近1000年大气CO2浓度、中国青海瓦里关山与美国夏威夷测量的现代CO2浓度变化等分析结果,说明无论是地质年代代用资料记录,还是现代气候观测仪的测量都表明,大气中二氧化碳浓度与全球气候变化有着密切关系。

丁院士还指出,科学家们经过多年研究提出“2℃阈值”是全球气温增幅的最佳控制阈值。经过数年的科学讨论,这个阈值已得到广泛共识。在2005年哥本哈根会议上,全球气候变化的科学家和决策者同意依据“2℃阈值”进行减排,“2℃阈值”成为减排的第一个量化约束性指标。

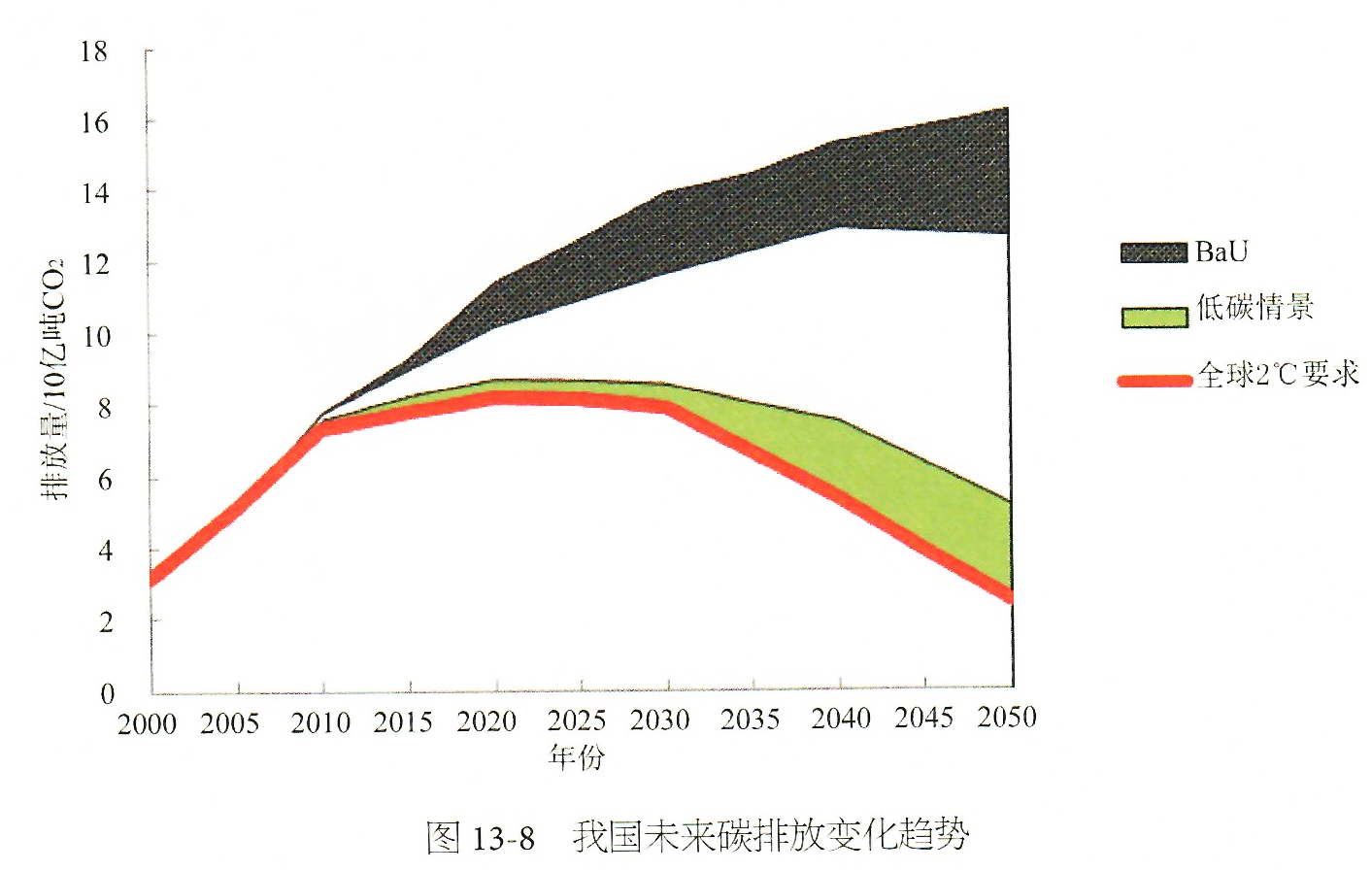

在报告中,丁一汇展示了对上海贸易中心做了一个淹没情景图,结果显示,在气候变暖2℃时,由于海平面上升,陆家嘴有一半将被淹没,在4℃时,陆家嘴将被全部淹没。按照《巴黎协定》的约定,在1.5℃—2℃升温下,中国将在2030年总排放量达到峰值(图一)。

图一

面对如此风险,人类该如何应对?丁院士提出,中国的可持续性发展治理应走低碳、清洁能源之路。就是要淘汰化石能源以及落后产能,让煤、石油、天然气等退出能源历史舞台,大力发展风能、太阳能、核能等清洁能源。“在过去10—15年,美国、欧洲通过走这条路,实现了保护环境与发展的双赢,中国也可以。”丁一汇说。

最后,丁院士呼吁大家增强科学认识和适应性学习,这样地球在面临各种威胁时,人类可以具有更大的回复力和降低风险的能力。他鼓励在座博士生关注气候与生态的研究:“气候,是一门从科学、到行动、再到未来的大学问,它关乎可持续性发展,也关乎人类的生存。”他期待在未来有更多青年学生去应对气候变化和生态危机。

最新资讯

大学新闻