搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

颠沛流离。

听郝迈复盘自己的数学之路,会立马联想到这四个字。

这条路从武汉大学出发,到莫斯科大学、莫斯科高等经济大学,再到巴黎萨克雷大学(原巴黎“十一大”)、巴黎综合理工学院,直到最近落脚西湖大学……对郝迈来说,数学的挑战不仅仅在于数学本身,还有说来就来的语言切换:

数学,Математика,Mathématiques,Mathematics。

中文、俄语、法语、英语。

中国→俄罗斯

两次入系考试,一次俄语一次英语

2020年夏天,郝迈从武汉大学数学系本科毕业。

这座城市,刚刚经历过一波英雄般的逆行和坚守。最后一个学期,郝迈甚至没有办法回到武汉,老家河南也没好到哪里去,全国都陷入一种巨大的“不确定”之中。

唯一“确定”的,是他拿到了莫斯科大学数学系的研究生预录取通知书。

此前一年,从大三到大四,他开始有一搭没一搭地学习俄语,疫情期间一周能集中学上两三节课。作为一名数学系的学生,俄罗斯早就是他计划中的下一站,莫斯科大学在历史上培养了众多数学大家,一度崛起为世界范围内的数学中心。

莫斯科大学数学系的硕士研究生要读三年:第一年预科,主要解决语言问题;读完预科,要参加一个入系考试,考得好才能正经跟着导师开始两年的学习。

这个入系考试,考的是数学,用的是俄语。

郝迈考了第一名。

但这个第一名反而打起了退堂鼓。“我的俄语只学到B1(相当于俄语专业四级水平),做题可能还可以,但要用这个水平去听专业的数学课,是很吃力的。”郝迈说,在莫斯科大学数学系,国际生比例可能不超过10%,同学和老师都讲俄语,学术报告也是俄语,语言不好的话很难融入。

也不是完全没有收获。他在读预科的过程中,了解到另一位研究工作很厉害的数学家,顺藤摸瓜找到了他工作的大学——莫斯科高等经济大学。

与莫斯科大学相比,这所大学更像是一所“新型学校”,国际生比例大概占三成,大多数课程是用英语开设的,学术报告也是用英语讲的。更重要的是,在一些比较现代的数学研究方向上,学术实力已经超过莫斯科大学了。

只是,要重新考一次入系考试。尽管是面试,但考的还是数学,用的却是英语。

郝迈得心应手地过了入系考试这一关,跟着研究代数几何的导师Ekaterina Amerik,兜兜转转之后终于正式开启了自己的硕士研究生学习。

如果到这里一切顺利,就不会用到“颠沛流离”四个字了。

2022年夏天,郝迈的硕士学习过半,已经修完了70%的学分。也是那一年,俄乌冲突爆发,郝迈再一次近距离地感受到时代洪流的“不确定性”——

导师建议他,转学去法国。

俄罗斯→法国:

课本里的数学大牛,从前座转过身来

接下来,是法语Mathématiques的时间。

在莫斯科导师的推荐下,郝迈成功申请到巴黎萨克雷大学。说是转学,但巴黎的学校并不承认莫斯科的学分,他又变成两年前那个武汉大学的本科毕业生。一切要重新来过。

而且,是用法语。

郝迈对法语不算完全陌生。他的妈妈是大学日语老师,爸爸也曾从事外事工作,父母在他小时候就鼓励他多学一门外语,多打开一扇看世界的窗。他高中时就接触过法语,到了大学也断断续续学了一年,权当兴趣爱好,也考到了B1,相当于雅思5分左右、大学英语考试四级以上六级不到的样子。

只是后来一心想着要去莫斯科,对法语的兴趣慢慢淡了。哪里知道有一天,命运的齿轮转啊转,真把他转到巴黎来了。

尽管开局略惨,但现在回想起来,在巴黎的一年多,简直是一场数学的盛宴。

早在18世纪,法国就展示出强大的数学研究实力,拉格朗日、拉普拉斯、勒让德、傅里叶等一大批数学家都出自法国。时至今日,法国依旧是世界的数学中心之一,美、法、英、俄四国的数学家分走了菲尔兹奖的大半片江山,其中法国在获奖人数上位列第二。

像是一条搁浅的鱼终于游回大海。“巴黎有很多数学系、数学所,每一周、甚至每一天都有很好的学术活动可以去参加,而且近一半都是用英语讲的,哪怕用法语讲的那些,B1的水平加上板书,也能勉强听懂。”

郝迈在巴黎满城跑。

他在“十一大”读书,也可以去上“六大”“七大”的课。任课老师会给写一个纸条,证明这个学生上了这个课考了多少分,拿着纸条回“十一大”找教学秘书盖章,就能实现学分互认了。

他还去各个大学和研究所的网站上查学术活动的信息,注册不同学术方向的活动提醒。有的活动秋天在“六大”、冬天在“七大”、春天在“高师”,他从“十一大”出发,要先坐大地铁再转小地铁,单程就需要一个小时,但他乐此不疲。

这种极其传统、但自由、偶尔还有彩蛋掉落的数学氛围,令郝迈着迷。

有一次,郝迈在“七大”参加一个关于Hyperkähler几何的讲座,组织者当中有复代数几何领域的知名教授Olivier Debarre——郝迈刚到巴黎的时候就买过一本他写的专著,属于“教科书上的大佬”。

讲座结束后,郝迈和邻座的中国同学讨论其中一处“没学过、不会算”的地方,中文里夹杂着英文的数学名词。这时,坐在前排的一位爷爷扭过身来:“你们在聊什么呢?哪里没听懂?”

再后来,爷爷拿起纸笔,一边讲一边演算。郝迈这才反应过来,这位爷爷就是Olivier Debarre教授:“没想到领域内的权威亲自下场,给我讲这么简单和基础的计算,没听懂的地方他也很耐心地教,直到我明白了为止。”

法国→中国:

与导师的讨论,从早到晚随时随地

也是在巴黎的数学圈子里,郝迈听说了“陈华一”的名字。

当郝迈忙着在巴黎“六大”“七大”串门的时候,陈华一已是“七大”数学系的教授,研究方向正是郝迈感兴趣的代数几何。只是当时,这两个在巴黎的中国人还互相不认识。

从北京大学数学科学学院本科毕业后,陈华一就一直在法国深造、工作。2003年从“六大”(今索邦大学)硕士毕业,2006年从法国综合理工学院博士毕业,此后在法国综合理工学院、巴黎“八大”、巴黎“七大”、法国格勒诺布尔第一大学先后担任过教职。

直到2023年冬天,郝迈辗转联系上陈老师的时候,得知他已经回到中国,即将全职加入西湖大学,任数学讲席教授,牵头挑起数学系规划建设的一系列工作。

差不多同时,郝迈还认识了另外一位西湖大学的数学博导冀诸超。“冀老师也是武汉大学的数学本科,巴黎‘十一大’的数学硕士,是我双重的亲学长。可能,只大了五六级?”

再后来,Thierry De Pauw,另一位“七大”的数学教授、几何测度论领域的权威之一,也加入了西湖大学,任数学讲席教授。

郝迈对这所远在中国杭州的年轻大学有了一些好奇。

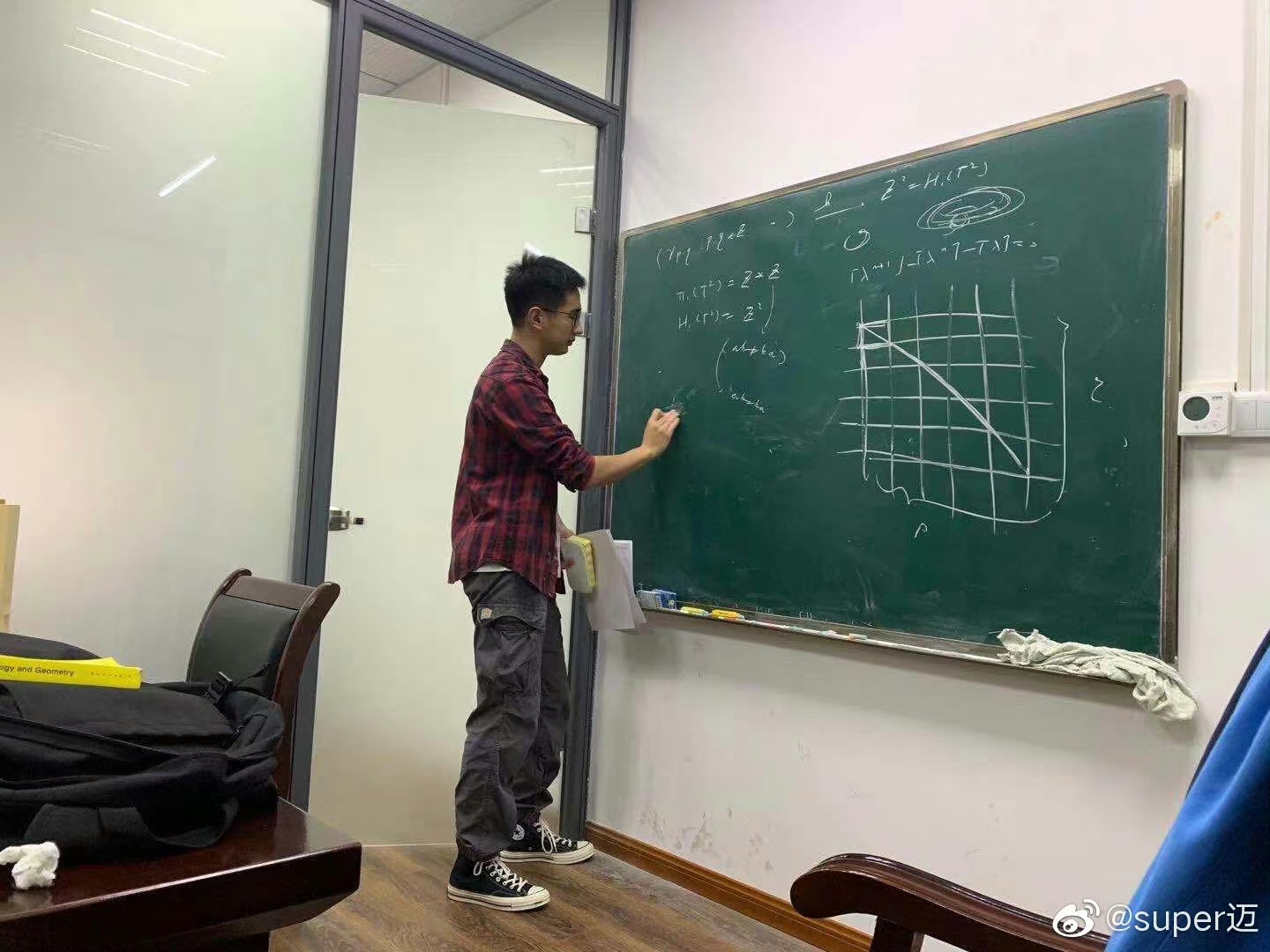

2024年初,郝迈追随着这几位巴黎前辈的脚步,也拖着行李走进了西湖大学云谷校区,成为一名访问学生。

回国之前,陈华一告诉郝迈,西湖大学是一个“不一样”的地方,值得你来感受一下。

郝迈很快捕捉到了这种“不一样”——

导师很不一样。

“之前在巴黎,跟导师最多每周见一次,一次只聊一个小时,导师忙的话一次都见不到。在西湖,我和师姐找冀老师的讨论也是每周一次,但我们能从早上9:30聊到晚上6:00,甚至夏天天黑得晚,可能会聊到晚上7:00,到了饭点就去食堂边吃边聊,会得到一个深度和广度都很够的讨论。”

学生很不一样。

“我作为助教,带过大一本科生的‘习题课’,线性代数的那个班尤其不一样,同学们有高二毕业来的,也有读完高三的,虽然不是数学专业,但他们对知识有很强的好奇心。比如一个定理为什么是对的,他们会去探究背后的原因是什么,是一群乐于思考的年轻人。”

“有一个本科生想学数学,学术导师选了关力凡老师,他遇到难题会直接跑过来,看看关老师办公室的灯亮没亮、人在不在,然后直接敲门进去,请关老师讲一下。有时候关老师不在,他往我们这边走,陈老师看到了也会给他讲,有一次陈老师感冒了,嗓子几乎说不出话,也站在那儿讲了很久……”

课也不一样。

“在陈华一老师的计划里,未来每周都想组织一场讲座,请国内外比较好的数学家,来为博士生、本科生讲一些对于前沿研究方向简介性、导论性的内容。”

和巴黎的氛围很像,但又不太一样。

巴黎是个规模盛大的世界数学中心,但西湖是“小而精”。“巴黎的学术活动活跃,但那些学术报告主要讲的是领域内的新进展,而陈老师规划中的这种导论性的讲座课,对我们学生来说更有价值,在我印象中巴黎只有‘高师’会组织这种类型的活动。”郝迈说。

从中国出发,又回到中国。

郝迈似乎回到了自己的舒适区。他比同龄人多花了几年时间,在亚欧大陆上转了一大圈,反而拓展了自己的舒适区。

就像中学时所想,多学一门语言,就多一扇看世界的窗。

如果算上数学这门书写大自然的语言,这样的窗,郝迈现在有五扇。

最新资讯

学术研究

学术研究

学术研究

大学新闻