搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

又是王睿!这是他连续两年在正月里传来好消息。

自2021年全职加入西湖大学以来,王睿带领团队一路高歌猛进,在单结钙钛矿太阳电池领域取得了多项重要研究成果。

这次新突破,是他在自己读博时就曾尝试的研究目标之一——叠层太阳电池。

如果把单结钙钛矿太阳电池比作一块“单层蛋糕”,叠层太阳电池便是多层口味的。不同口味的蛋糕层对应不同的半导体材料层,每一层都能“捕捉”特定波长的太阳光。这样一来,它就能吸收比“单层”电池更广泛的太阳光能量,更高效地将太阳光转化为电能,从而突破单结太阳电池转换效率天花板。

近日,西湖大学未来产业研究中心、工学院王睿团队在这一研究领域取得了重要突破——他们成功让钙钛矿与铜铟镓硒这两种不同口味的“蛋糕”叠在一起,光电转换效率达到23.4%。

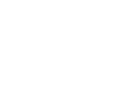

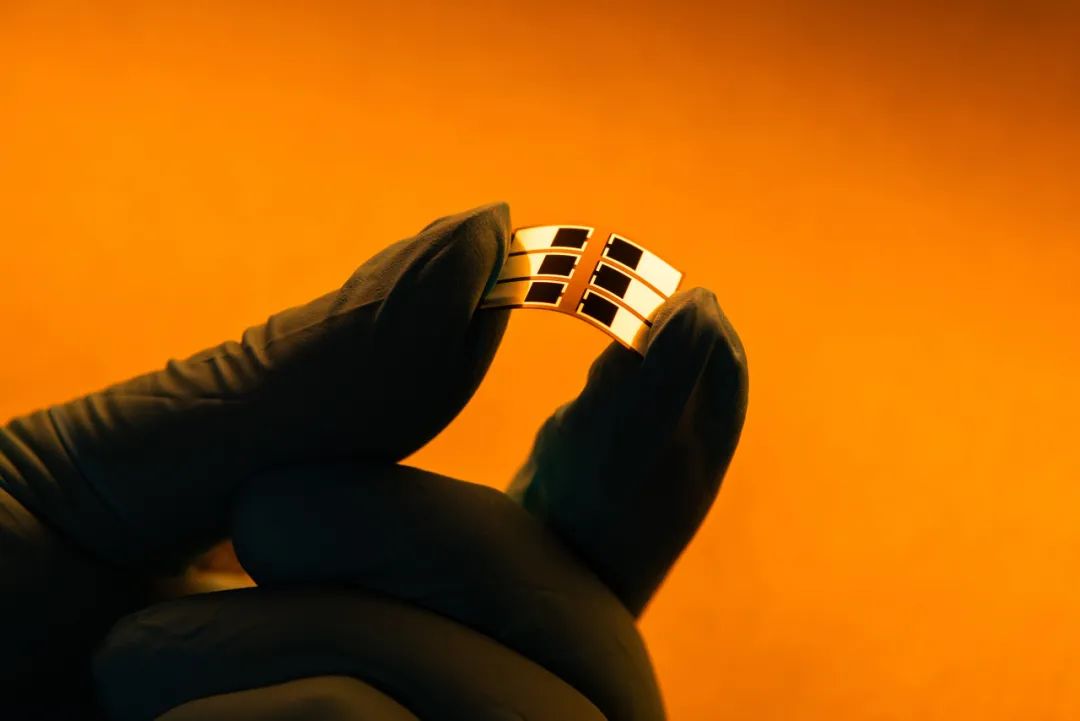

更难得的是,这是一种柔性轻薄的叠层太阳电池,其厚度仅相当于一根头发丝的直径,有望在未来应用到建筑、汽车、飞行器、柔性可穿戴设备等不规则表面。

柔性钙钛矿/铜铟镓硒叠层太阳电池

北京时间2025年2月3日,农历正月初六,相关研究论文以“Divalent cation replacement strategy stabilizes wide-bandgap perovskite for Cu(In,Ga)Se2 tandem solar cells”为题发表于Nature Photonics。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41566-025-01618-z

从“单层蛋糕”到“多层多口味蛋糕”

卤化物钙钛矿,毫无疑问是当下的热门研究领域。

得益于材料本身优异的光电性能和易于制备等特点,单结钙钛矿太阳电池的光电转换效率从2009年报道的3.8%迅速提升到目前约27%的纪录效率,和目前最高效的晶体硅太阳电池的效率相当,两者效率都已接近瓶颈。

如果把两种不同的太阳电池上下叠在一起,效率会不会更高呢?

具体怎么搭建,可以根据需要选择不同的“搭配”:把晶硅太阳电池和钙钛矿叠起来,把柔性薄膜太阳电池和钙钛矿叠起来,或者单纯把钙钛矿和钙钛矿叠起来……这样做,不仅可以大幅提升太阳电池对光能的转换效率,理论极限效率可达40%;也能结合不同材料的特性,与钙钛矿取长补短。

王睿在自己读博的那几年,就试过想把钙钛矿和铜铟镓硒太阳电池叠起来。

铜铟镓硒,Cu(In,Ga)Se2,简称CIGS,是由铜(Cu)、铟(In)、镓(Ga)、硒(Se)四种元素组成的化合物半导体材料。作为重要的薄膜太阳电池,它的吸光层薄、稳定性好、抗辐射性强,并且具备产业化基础。

然而,相比钙钛矿+钙钛矿、钙钛矿+硅这两种“爆款”组合,钙钛矿+铜铟镓硒的搭配在过去几年是个绝对的“冷门”研究领域。

为什么呢?

“目前,这类电池缺乏具有引领性的研究成果,但当下冷门不代表没有研究价值、没有前景。”王睿说,“相反,我一直认为钙钛矿+柔性铜铟镓硒的组合是非常有潜力和未来的,因为它在稳定性和转换效率方面具有先天的显著优势。”

制备叠层太阳电池,如同在微观世界里做蛋糕,是个手艺活。这块“蛋糕”不仅有15层之多,而且对每一层的厚度、均匀性都有严格要求——每一层最好不要有孔洞,不同层的制备往往需要使用不同的仪器设备,并对参数进行严格优化和控制。

总之,光是把这一层层“蛋糕”依次完好地叠起来,就已经足够复杂了。况且,光叠在一起还不够。在两端叠层太阳电池中,上下层的电流大小要能匹配起来。

也就是说,王睿团队要做的不仅仅是“1+1=2”的机械堆叠,更是要让两种太阳电池在叠起来之后“融为一体”,真正地合二为一,实现“1+1>2”的效果。

做“蛋糕”,丢掉“食谱”

2022年,王睿实验室从云栖搬至云谷,他找来三个博士生,正式启动两端柔性钙钛矿/铜铟镓硒叠层太阳电池的研发工作。

“应该没什么难度吧?”

起初,大家满怀信心,“不过是在一个柔性铜铟镓硒太阳电池基底上再制备一个宽带隙钙钛矿太阳电池罢了”。

没想到的是,这一制备,就是两年之久。

研发之初,钙钛矿/铜铟镓硒叠层太阳电池的文献报道非常少,这块难做的蛋糕没有多少“食谱”可以参考。第一个半年,实验没有实质性进展,组会讨论时,大家都认为问题出在铜铟镓硒基底上。

“之前的一些文献里经常有提到,制备两端钙钛矿/铜铟镓硒叠层太阳电池的一大挑战在于铜铟镓硒粗糙的表面使得制备高质量的钙钛矿薄膜是困难的。”于是,前期他们把焦点放在了优化铜铟镓硒基底上,是不是该把基底变得更平整呢?

毕竟,在导师王睿读博的那段挑战里,“平整度”也是他努力的方向。

又是一年过去了,他们依然困在原地。

此时,团队里其它的课题一路高歌猛进,同一年进组的博士生,有人取得了突破性进展发了正刊,有人拿到了校长奖章,甚至已经有人毕业去了海外高校,开启了人生下一阶段的博后工作……

“赵可,你们也采访过吧,去年发了Nature,我室友……”2021级的田柳文苦笑。他是最早一批加入王睿实验室的博士生之一,也是这次三人研发小组的成员。都说读博是一场磨炼心志的修行,可在王睿实验室读博,若说能一直做到“心如止水”,那肯定是假话。

在尝试了无数种优化方式后,铜铟镓硒基底上的钙钛矿薄膜依然充满孔洞,无法形成致密的光吸收层,达不到预期效果。

“真的能做出来吗?”

课题启动一年多后,原本一起奋战的博士生,陆续把研究重心转到了其它方向。

到了2023年底,只有田柳文还在坚持。

他不断调整,不断测试,不断失败,再无数次推翻重来。山穷水尽之际,他不得不开始怀疑那屈指可数的参考“食谱”——

“真的是铜铟镓硒基底的问题吗?会不会,我们压根不用纠结它是不是平整的?”

也许,导师王睿当年也走了弯路呢?

蓦然回首,成了!

关注点,从铜铟镓硒切换到钙钛矿薄膜制备工艺本身。

田柳文和王睿商量后决定,跳出之前一直使用同一种钙钛矿薄膜制备工艺的思维定势,在铜铟镓硒基底上多试试其它不同的钙钛矿薄膜制备工艺。

再次遭遇多次失败后,终于有一天,他们在电镜下第一次发现,其中一个样品具有均匀致密的钙钛矿表面形貌。

“有希望!”

紧接着,他们用同样的工艺制备了完整的叠层太阳电池器件进行测试。果然,第一块叠层太阳电池就测出了不同于往常的具有高开路电压的电流-电压 (J-V) 曲线。

终于成了!

两块“蛋糕”真正做到了“合二为一”!

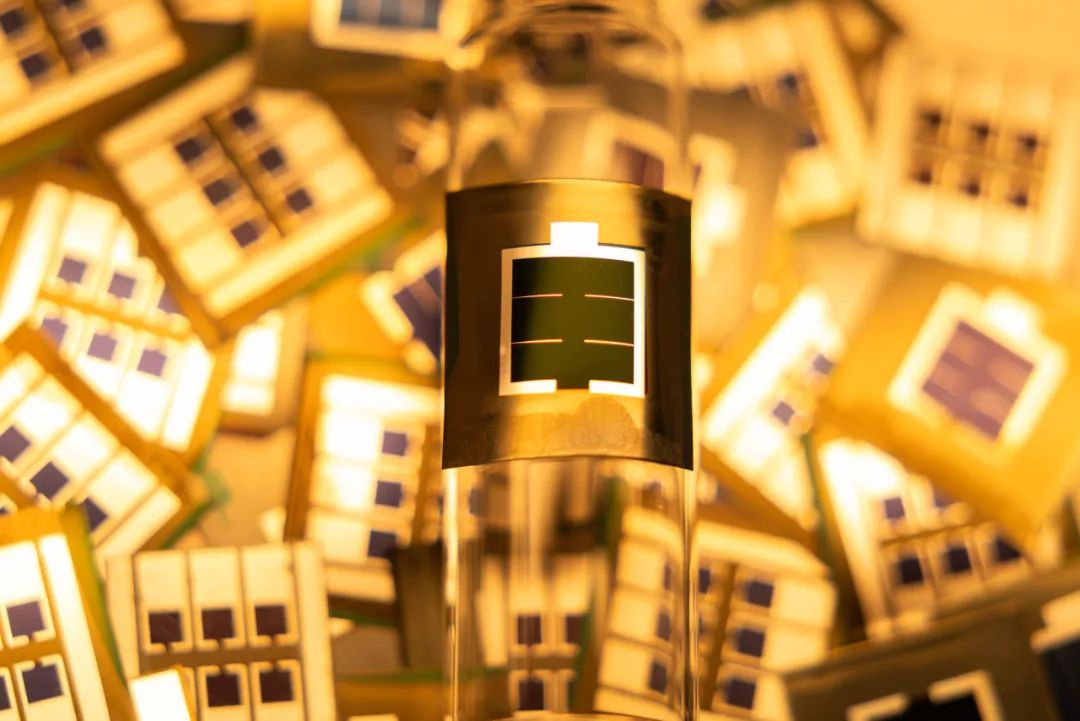

田柳文

接下来的推进就变得顺利许多。王睿团队通过优化钙钛矿层以及其它层的制备工艺,在两端柔性钙钛矿/铜铟镓硒叠层太阳电池技术上实现了快速突破,光电转换效率不断攀升。

在这个过程中,这个叠层太阳电池的课题小组,还解决了宽带隙钙钛矿的一个痛点。

卤化物钙钛矿,是一种不太稳定的软的离子晶体,里头的卤素离子不太安分,容易“乱跑”,也叫“离子迁移”。这个“不安分”的问题在做单结电池时也会遇到,但在制作叠层电池时显得更令人头疼。

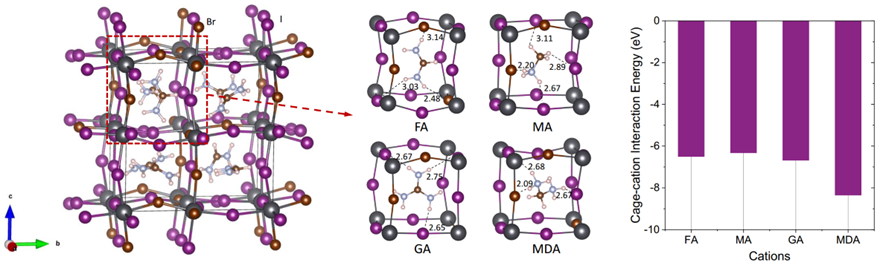

研究人员考虑,如果引入多价的阳离子,把原本晶体中的一部分一价阳离子替换掉,是不是可以增强静电相互作用,“抓住”那些爱“乱跑”的卤素阴离子呢?

都说一个萝卜一个坑,换进去的阳离子个头自然不能太大。在所有二价有机阳离子中,他们锁定了其中个头最小的那一个——亚甲基二铵阳离子(MDA2+),也是唯一一个可以原位换进去的二价有机阳离子。

研究人员通过理论计算比较了四种有机小阳离子与钙钛矿无机亚晶格之间的相互作用

事实证明,这真是一步妙棋。

引入MDA2+,就像在钙钛矿结构中加入了一个“双倍磁铁”,让那些不安分的卤素离子牢牢地待在晶格中,显著抑制了离子迁移和光致相偏析现象,实现了对钙钛矿“情绪”的有效管理,为提升钙钛矿/铜铟镓硒叠层太阳电池稳定性提供了重要解决方案。

年前的一天,阳光正好。王睿和田柳文带着制备好的全新样品,在云谷校园里追着太阳拍照。

当阳光透过电池打在校园的一草一木上,王睿对新的一年充满希望。

实验室里来做“多层蛋糕”的人更多了,大家对柔性叠层太阳电池的前景更有信心了。期待未来有更多关于新型太阳电池的可能性,被探索、被发现。

致谢

西湖大学–浙江大学联合培养博士研究生田柳文(田蔚中)为论文第一作者,宣城先进光伏技术研究院、华晟新能源毕恩兵博士为共同第一作者。西湖大学工学院王睿研究员,浙江大学材料科学与工程学院薛晶晶研究员为论文通讯作者。土耳其马尔马拉大学Ilhan Yavuz博士和Caner Deger博士为本工作提供了理论计算。西湖大学分子科学公共实验平台、物质科学公共实验平台为本工作提供了技术支持。本工作受到了国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、白马湖实验室、西湖大学未来产业中心、浙江省全省智能低碳生物合成重点实验室以及钙钛矿叠层电池联合研发项目等的资助。

最新资讯

大学新闻

人物故事

大学新闻