搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

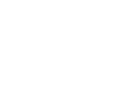

“准备好迎接美妙的公式了吗?”

这是理学楼里的一间小教室,差不多20平米,除了一面门一面窗,剩下的两面墙全是黑板。

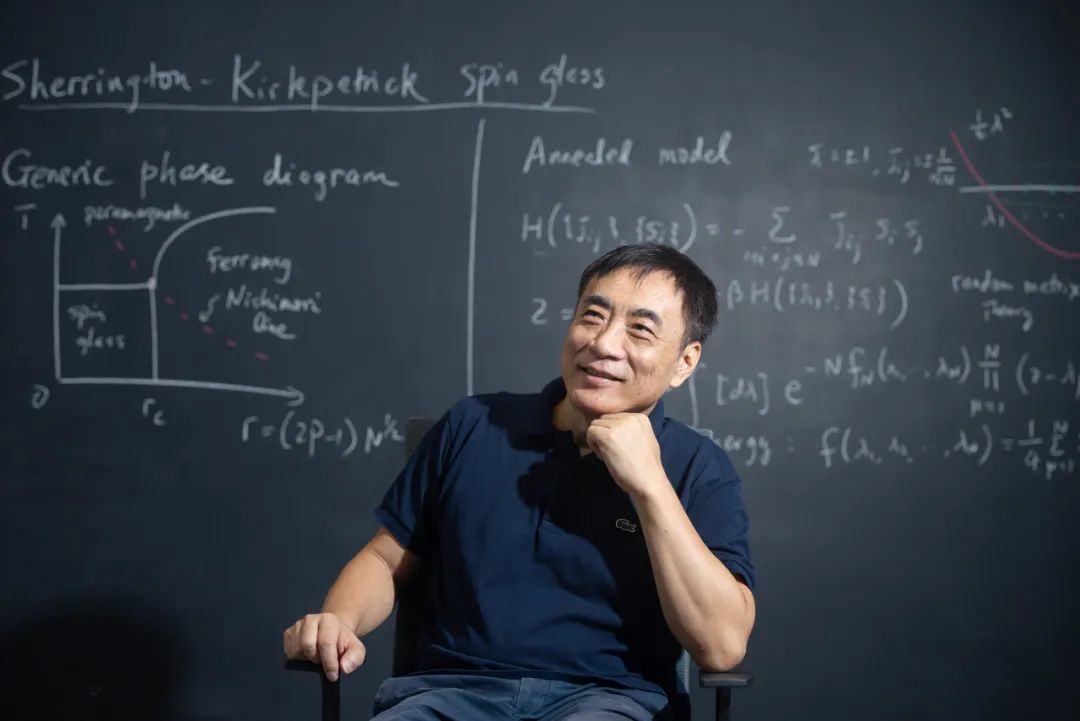

相较屋子里其他人的眉头深锁,汤雷翰用粉笔在黑板上敲击出轻快的节奏,不知从哪里召唤出一连串数学公式。

黑板、讲台,思考、运算,是他的舒适区。

近日,统计物理学家汤雷翰全职加入西湖大学,任理学院及交叉科学中心讲席教授,并建立统计物理与复杂系统实验室。

汤雷翰是美国物理学会会士,主要从事平衡和非平衡系统统计物理学研究。他巧妙地运用重整化群的思想和方法,解决了多类含杂质系统序的奇异标度特性。

网上搜索“汤雷翰”,往往是上面这段内容,普通人能看懂的寥寥,似乎这个名字只跟学术文章里的模型、定理和公式“长”在一起。

站在写满公式的黑板前,汤老师解释:

“我的研究工作,就是将对真实世界的好奇,转换为公式推导。”

奔跑中的水分子

汤雷翰感兴趣的不是一般的系统,而是“复杂系统”。

什么是复杂系统?

尽管字面意思就不简单,但试着简单理解的话:

复杂系统代表着一类集体行为,特别是有长时间传承和演化的行为。

汤雷翰从冰箱里取出一瓶矿泉水:“比如水,它既可以是气体形式,也可以是液体或者固体,为什么当温度发生变化时,水的结构会产生如此大的变化?这个过程中发生了什么?”

这种情况下,研究单个水分子的意义就不大了,他需要关注的是一群水分子——当温度升高或降低时,水分子之间会有什么互动吗?这就是“集体行为”。

在真实世界里,集体行为常常是复杂且难以预测的。

那瓶水仍然在汤雷翰手里,房间里的热空气在瓶身上凝起一层细密的水珠。此时的瓶子里,水分子正在上窜下跳,它们的运动轨迹并不像我们想象的那么规规矩矩。

事实上,100多年前,奥地利物理学家玻尔兹曼就发现,热量的传递竟不是绝对单向的,只是热分子跑得比冷分子快,有更大可能“撞”上冷分子,因此物量从热物体传向冷物体的概率要大得多罢了。

把概率引入物理学,便出现了“统计物理学”。也就是说,科学家不再盯着具体的每一个原子分子,而是用统计的方法去把握它们的集体行为。

这便是汤雷翰的专业领域。

汤雷翰本科毕业于中国科学技术大学空间物理专业。恢复高考的那一年,他才16岁,刚读高二,对大学是什么完全没有概念。突击备考三个月,是听老师的;填报中科大,是听老师的;报物理专业,也是听老师的……

入学时,他是班上最小的几个,“什么事都插不上话”。只有在公布考试成绩时,他的名字才变得显眼,“尤其是量子力学,曾得期末最高分”。但他觉得当年自己的物理知识是浅薄的。

“物理与数学很不一样,物理需要更多的沉淀,需要对自然现象有深入的理解和认识,数学则更依赖逻辑思维。”汤雷翰回顾说,在物理这条路上,如果不做实验,不与真实的系统接触,就无法开始深刻的思考,无法提出好的问题。

1981年,汤雷翰考上了李政道教授组织的CUSPEA项目,被美国卡内基梅隆大学录取,这种机会在那个年代弥足珍贵。

在美国,他开始学习统计物理学,导师Bob Griffiths是领域内的大佬,治学严谨。这是一个需要扎实数学功底的物理学分支。充满对理论物理的崇仰,汤雷翰开始仔细阅读组里在相变及临界现象领域的文章,谁知导师却建议他关注那几年起步的蒙卡计算模拟,费了很多周折才又回到了与非线性动力学系统相关的纯理论研究。这个数值与解析方法并用的经历,对他后面的发展产生了深刻的影响。

导师Bob Griffiths(孙昌璞于2005年摄)

“从那时起,我开始通过特定模型的深入分析来研究复杂系统,考虑怎么样把数学理论与真正关心的实际物理系统结合起来。”他说。

更令人兴奋的是,这个世界上,复杂系统与人类活动息息相关——从细胞到宇宙,从鸟群到台风,从房价升降到政党选举,不论是自然界还是人类社会,我们无时无刻不身处在一个又一个复杂系统中。甚至人类自己的身体,以及物竞天择的进化过程,都是复杂系统。

而数学与复杂系统的组合,也注定了汤雷翰的研究不会聚焦在某一个固定的方向,他需要不断学习新知,需要和不同学科的人合作。

这是一个天然的交叉学科。

剧场里响起掌声

汤雷翰1987年从卡内基梅隆毕业,直至1996年接受第一份教职前,有一段长达8年的博后经历——

先是在美国加州大学圣巴巴拉分和德克萨斯农工大学,然后来到欧洲,在德国待了7年,先后在于利希研究中心固体物理所、科隆大学理论物理研究所工作。

“那段时间对我的学术成长很有帮助。”他说,几乎每个月都有不错的学术活动,“欧洲不大,我经常坐火车去巴黎和附近其他城市访问,也去剑桥待过半年,认识了很多同样做统计物理的朋友。”

再后来,短暂地在英国帝国理工学院Blackett实验室担任一段时间讲师后,汤雷翰于1997年加入香港浸会大学物理系,历任副教授、教授。

前面讲到复杂系统包罗万相,但汤雷翰的兴趣逐渐聚焦到“生命”上。他带领团队与生命科学领域的实验科学家合作,开发出一系列统计物理学的定量工具和模型,通过研究大量微观个体的集体行为,揭开复杂系统的面纱,为生命科学研究提供了独特的视角。

怎么理解这里所说的“工具”和“模型”呢?

帕里西画像(右一)

2021年诺贝尔物理学奖获得者乔治·帕里西,曾用风靡全球的桌游《大富翁》,来类比研究复杂系统的模型工具。

《大富翁》是一种社会模型,它要比真实的商业世界简单,但保留了买卖土地、开发房产、赚取租金、拍卖抵押等现实中的规则,同时通过掷骰子和抽卡牌的方式,将入狱、破产等少量“意外”纳入模型中。

这款游戏的英文名叫Monopoly,“垄断”的意思。也就是说,当我们玩这个游戏的时候,会发现富人越来越有钱,直至垄断市场,其他竞争对手破产。这个局面,是在每一轮游戏最后,必然会出现的。

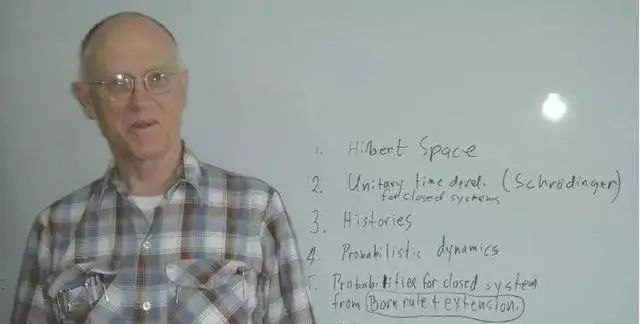

汤雷翰所研究的,就是设计和分析能重现生命过程核心运行规则的“大富翁”模型。

目前,他已经在微生物代谢、蛋白质凝聚体的形成和润湿、细胞群体运动及与发育相关的生理过程等方面,取得了若干原创性成果。

你一定有过这样经历:当走进一个不透光的房间,一开始伸手不见五指,但只要在里面待上一会儿,眼睛会逐渐适应环境,慢慢地竟能看见一些了。

2019年,汤雷翰与学生王寿文共同发表了一篇文章,他们建立了一种模型,描述的就是这类现象背后的机制:一群具有感知适应性的细胞,是如何通过适应不同的信号频率,最终产生集体振荡。

汤雷翰

可以想象在一个剧场里,每一个细胞都是一个观众,剧场里座无虚席。一场演出结束,观众开始鼓掌,一开始掌声并不太齐,每个人有每个人的节奏;但只需一会儿,全场的鼓掌节奏会趋近一致。在一些更加特别的场合,比如喊“安可”的时候,节奏感尤甚。

从细胞的集体行为出发,到复杂一点的器官,再到更复杂的整个生物体……跨越微观与宏观的研究,让我们不断接近生命的本质。

巨人们的肩膀

汤雷翰的研究,对数百年前的伽利略来说,是根本无法想象的。

伽利略的物理世界极尽简化,连摩擦力都没有,与复杂的真实世界截然不同。但现代物理学的发展,没有回避真实世界的混沌无序,而是将这些看似无序的运动一点一点地梳理清楚,丰满着我们对这个世界的理解。

这是站在巨人的肩膀上前进。

汤雷翰也是到了美国读博之后,才真正感悟到什么是“巨人的肩膀”。“我才知道物理是这么学的,不是会做题就可以了,而是需要把原理和问题真正搞清楚,去了解背后的故事,去了解发展的脉络,去了解当年发现原理的物理学家们是怎么想的……”

只有这样,才是真正站到了巨人的肩膀上,才能真正看得更远。

现在我们回到文章的标题,走进包围我们生活的复杂系统——城市化、气候变暖、可持续发展、人工智能、转化医学——是哪一项定义了21世纪,众说纷纭。可以肯定的是,生物学、复杂系统、人工智能,让21世纪的科学家,踩到了跨学科研究的爆发点。

AlphaFold横空出世,为人们理解这种“爆发”提供了一个直观案例。

人类科学家在过去积累的海量且规范的蛋白质结构数据,为AlphaFold提供了“肩膀”。而基因组学、蛋白质组学、代谢组学等领域的发展,积累了海量实验数据,再加上人工智能预测数据的加入,为物理学、生物学、人工智能的交叉学科研究提供了“肩膀”。

这也是西湖大学打动汤雷翰的地方。

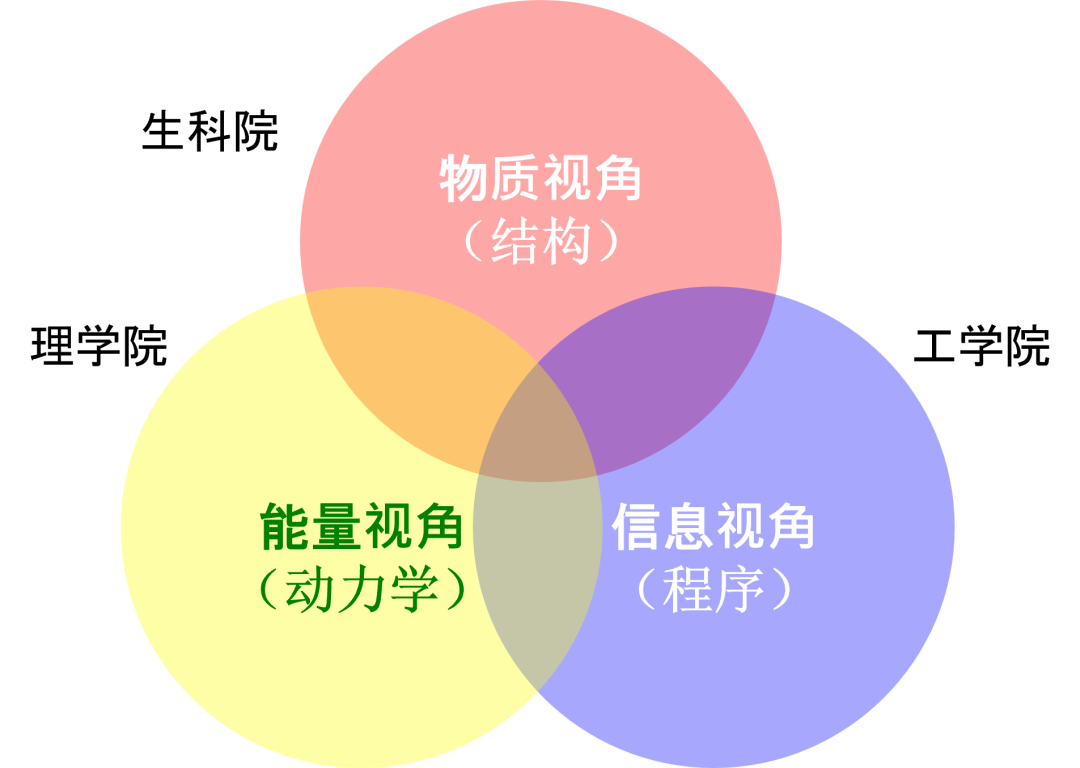

汤雷翰画过一张草图,试图在西湖大学找到复杂系统研究的爆发点。图上有三个圈——

第一个圈是生命科学学院,这里的人擅长研究生物体的方方面面;

第二个圈是理学院,这里的人擅长运用数理化工具构建模型;

第三个圈是工学院,这里的人擅长突破人工智能的极限。

三个圈互相交叉,重叠的地方可以做什么,又会爆发出什么,让汤雷翰有无限期待。

事实上,从去年夏天开始,汤雷翰的耳边就不断传来有关西湖大学的消息。

比如自己带过的博士生王寿文,在拒掉几所年轻人向往的大学之后,全职加入西湖大学,主聘在生命科学学院。他记得,学生是这样说的:这里很好,每个人都很兴奋。

而他自己,也从今年年初就提前入驻西湖“考察”,并得出初步结论:

“这里有一群聪明、揣着梦想的人。什么是好的学术环境?这就是。我不敢说自己每天都学到了新的东西,但这个机会就摆在那里。”

那是怎样一群人呢?

一群学术水平卓越的人,一群彼此独立又开放合作的人,一群充满好奇心与探索欲的人。

“是什么改变了,使得对生命系统的研究有可能成为物理学的一部分,而不仅仅被看作是物理学在生物学中的应用,或是若干跨学科的混合体?”

深思熟虑之后,汤雷翰在自我介绍的开篇引用了这样一句话,它将被放在西湖大学官网上。

是什么定义了21世纪,这个问题的答案是什么,到这里已经不太重要了。

不论此处填入什么词汇,时间长河中亘古不变的,是一代又一代人试图解读真实世界的接续努力,是人类关于“从何处而来”这一哲学之问的叩响——

收起大富翁的地图,玩家即刻回归真实的商业世界。

当舞台的帷幕落下,观众走出剧场,终将回归生活。

无处不在的复杂性,无法预知的不确定性,这样的真实世界是恼人的,也是迷人的。

最新资讯

人物故事

大学新闻

大学新闻

大学新闻