搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

1985年,春天。中国科学院数学研究所在读硕士生申仲伟,离开北京,参加在当时的杭州大学开设的一个调和分析的会议。那是他第一次来到杭州、见到西湖,他和几个同学一起,围着西湖走了一整圈,花了四个多小时。

2025年,夏天。原美国肯塔基大学数学教授申仲伟,在西湖大学的学术环中,打开了一间挂着自己姓名门牌的崭新办公室。他放下了行囊,环顾四周,带着还未调好的时差——就在前一天,他乘坐的航班刚刚从美国达拉斯飞抵上海。

像是用了四十年的时间,他从那个“山色空蒙雨亦奇”的西湖开始一直走,一路走进了这个全新的西湖。

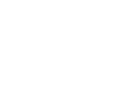

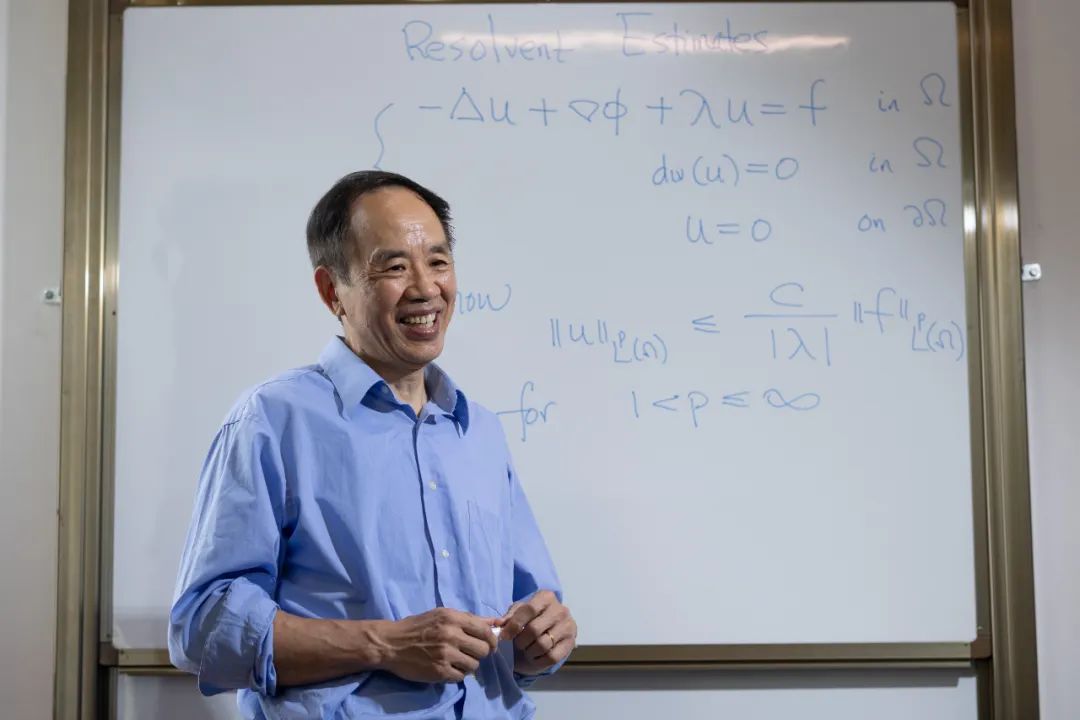

7月1日,原美国肯塔基大学教授、美国数学会首届会士,偏微分方程与调和分析方向数学家申仲伟全职加入西湖大学理学院、理论科学研究院,任数学讲席教授。

01

14岁上北大 只是故事的开始

在申仲伟的简历中,最具“传奇”色彩的一笔,无疑是他14岁考入北大数学系。但谈到这里,这位学者面露诚恳地说,这是因为读书早,加上那么一些“幸运”。

申仲伟是湖南衡阳人,父亲在西北核工业基地长期担任技术员,母亲是衡阳当地小学的一名数学教师。小时候,申仲伟跟着外公外婆一起长大。5岁时,他被母亲带去小学读书,因而读书比别人都早一点。妈妈怕他影响其他同学,特意安排他坐教室的最后一排。9岁时,他们全家一起搬到了父亲所在的核基地,申仲伟随后一直在那里读书,直到参加高考。

1978年,是中国恢复高考的第二年,14岁的申仲伟通过高考被北大数学系录取。其实参与高考时,申仲伟不过是一名高一学生。当时,作家徐迟的报告文学《哥德巴赫猜想》在全国引发了轰动,申仲伟也被这个刻画数学家陈景润如何攻克哥德巴赫猜想的故事所打动,因而把北京大学数学系列为第一志愿。怎么一考就考上了?申仲伟回忆说,那时候高中的教材都比较薄,他自学了内容就去考了,“我很幸运”。

在申仲伟的表述里,走上数学之路后,每一回的深造,也似乎每次都续写了这样一份“幸运”:恰恰好有老师推荐,而自己做的工作老师们又很欣赏。但当我们接着了解他的经历,听到在中外数学界赫赫有名的泰斗级学者挨个登场,就会知道,这一切绝不会只是因为“幸运”而已——

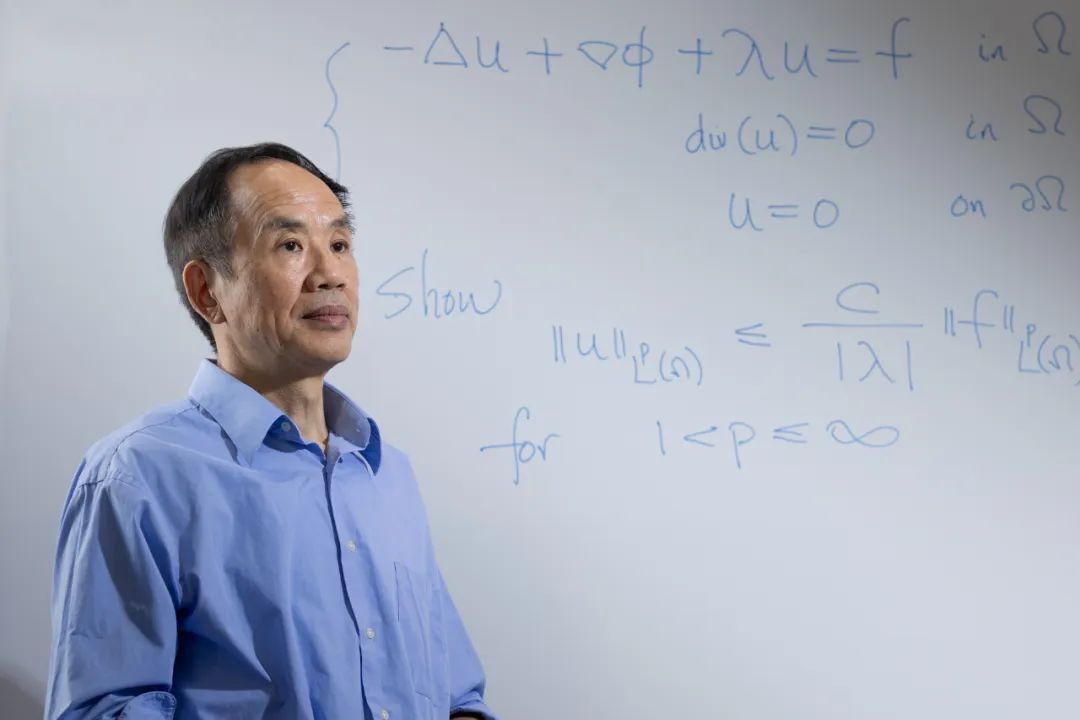

申仲伟在北大读本科的最后一年,与陈景润齐名的我国著名数学家、中国科学院数学与系统科学研究院首任院长杨乐,来到北大数学系向同学们介绍中科院数学所,以便招生。和华罗庚同一个时期归国的另一位著名数学家、教育家,北大数学教授程民德,将这位参与了自己的讨论班、比较熟悉的本科生,推荐给了后来担任中科院数学所所长的数学家龙瑞麟。中科院,就成为了申仲伟的下一站。

1984年,调和分析领域著名数学家Elias M. Stein,带了六位一流学者到北大讲学。以学生的身份,申仲伟参与了活动,认识了两位芝加哥大学的教授Robert Fefferman和Carlos Kenig,“我对他们做的问题很感兴趣”。于是,他申请并成为了芝加哥大学的博士生。申仲伟回忆说,当时美国在数学领域遥遥领先,研究所所长杨乐也鼓励大家毕业后继续去国外深造。

在导师Carlos Kenig 60岁生日纪念学术会议上,申仲伟与恩师及其门下其他往届博士生们合影

在导师Carlos Kenig 60岁生日纪念学术会议上,申仲伟与恩师及其门下其他往届博士生们合影同在调和分析领域,申仲伟与Elias M. Stein的交际发生在博后阶段。博士毕业后,申仲伟终于走向这位领域内、从世界范围来看都是顶尖级别的数学家,前往普林斯顿大学做博后,跟随其做了两年研究,“他对我的影响很深”。

上世纪90年代,申仲伟在普渡大学找到了正式工作。他回忆说:“在美国找教职并不容易,数学专业博士也有很多找不到工作的、只能转行。”

迄今,申仲伟都觉得人生的一切都比较顺利,很难找出哪个阶段曾经历经过困境与磨难。但我们觉得,把努力的回报归因为幸运,是属于这位学者的谦逊。

02

数学

从数学的大类来讲,申仲伟的研究领域是分析。这是一个起源于微积分,主要研究函数、极限、连续性、微分、积分等概念的分支,关心着“变化如何发生”与“无限小/无限大时会发生什么”。

读本科时,申仲伟在北大的课堂里接触到了分析这个领域。自此,他的兴趣便在这个领域生长、壮大。“人都比较喜欢做自己擅长的事情,”这位儒雅的数学教授会心一笑、自谦地解释说,“我比较擅长分析,反而会觉得代数、拓扑这些(分支)比较难。”

当然,分析只是大方向。具体而言,申仲伟长年关注着偏微分方程与调和分析。

方程,是一种等式。我们知道,方程X2=1有两个解,X等于1或者-1;在这样的方程中,“谜底”为一个具体的实数。而微分方程,指的是那些“谜底”不是一个数字,而是一个函数的方程。微分方程会给出“这个函数怎么变的”信息(即导数),我们可以根据这些“谜面”,找到这个函数。

偏微分方程,则是“进阶版”的微分方程,它依然是一个“找函数”的游戏。只不过,微分方程的“谜底”函数,与一个变量相关。而在偏微分方程中,“谜底”函数则与多个变量有关。偏微分方程关注的是,方程有没有解、有多少种解、解的具体性质,等等。

调和分析,研究的是一个复杂的函数,是如何由一些简单的、有规律的函数组合而成的。它会把复杂函数分解为简单函数,研究这些基本函数之间的关系,再把这些简单函数“拼合”成原函数。其中最核心的工具,叫“傅里叶变换”;如果把一个函数比作一个复杂的声音,傅里叶变换可以把这个声音拆解为更基本的音符。

在几十年的学习、研究中,申仲伟先接触到了调和分析,后来对方程产生了兴趣,因此也开始利用调和分析的方法,研究偏微分方程的性质、解决其中的经典问题。他的学术贡献包括:

“与合作者一起,在椭圆方程均匀化理论中获得边值问题解的最佳一致正则性;提出并发展了一种新的实变方法,在Lipschitz区域上椭圆型方程组的边值问题方面,取得了目前已知的最佳结果;引入了一种新的尺度函数,在研究带有电势和磁场的薛定谔算子时起到了关键作用。”

2012年,申仲伟当选为美国首届数学会会士之一;2016年,他被授予肯塔基大学文理学院杰出教授(Distinguished Professor)的称号。

03

美国肯塔基州的列克星顿市,是个拥有30多万人口的小城市,其中坐落着肯塔基大学。

肯塔基州的列克星敦,是蓝草地区的核心城市,以赛马和篮球闻名

肯塔基州的列克星敦,是蓝草地区的核心城市,以赛马和篮球闻名申仲伟在这所公立大学的数学系,度过了人生的整整30年。起初,他被这所学校分析方向一批突出的数学家所吸引,“他们对我的研究帮助很大”;而后,他在这里成为教授,担任过系主任,也获得了“美国数学会首届会士”及“文理学院杰出教授”的荣誉。

尽管这位学者始终着迷于函数的千变万化,但在自己身上,他却从未想过“变一变”。也许,换个环境做研究,远没有关注数学问题本身重要。

申仲伟对一位数学家的采访印象很深。“他说,数学研究,就像你要通过一系列黑暗的房间,房间里漆黑一团,你会碰到很多障碍、不知道怎么前行。但一旦找到开关——可能是看待问题正确的角度,或者解决问题正确的方法——把灯点亮,屋子里就会一目了然。然后你再去第二个房间,做同样的事情……也就是说,一个大的问题,可以分成许多小问题,然后用不懈的努力去解决。”

作为数学教授,数十年来,他在肯塔基大学有着雷打不动的“时间表”:周一、周三、周五上课,周二、周四用来做研究。总体上,40%的时间用来教学,50%的时间做研究,余下的时间处理其他杂务。

想象数学家的工作时,我们可能会猜想只要有一支笔、一张纸,无论在哪里,他们都能开始思考、演算、做研究。但事实并非如此。申仲伟解释说:“做数学,零散的半个小时、一个小时,都是没有用的,起码得有半天、整天的时间。”因此,他本人的很多研究进展,都取得于每年中最漫长的假期:暑假。

2007年到2011年的学期里,如果有人想要在周四造访肯塔基大学数学系系主任,基本都会吃“闭门羹”。这是因为系主任申仲伟定下这一天刻意让自己不去学校,安心在家做研究,“在办公室总会有人来找,没法静下来”。

在肯塔基州列克星敦家的后院,申仲伟与学生们及他们的孩子们合影留念

在肯塔基州列克星敦家的后院,申仲伟与学生们及他们的孩子们合影留念坊间有句关于数学的“名言”:数学,不会就是不会。当数学家遇到困难的“至暗时刻”,会怎么办呢?申仲伟的办法很简单,做不动,就先把这个问题放到“架子”上,先去做别的问题,学到一些新的方法,也许就会有回过头解决的思路。在读博期间,他就曾经遇到过这样的困境。“年轻的时候,我想问题会想到后半夜,现在不会了。第一是,想太晚了,人容易失眠;第二是,我发现过了0点以后想出的证明,往往都是错的。”申仲伟笑了。

这位数学家的日程表里,似乎也只有数学。当收到入选美国数学会首届会士的荣誉通知后,申仲伟没有去领奖,“他们给我寄来了证书”,语气稀松平常,像是在说一个只是按时掉落在家门口的快递包裹。

04

期待在西湖做研究,也期待给本科生上课

除了数学的数字,申仲伟的脑海中,还有一些与西湖有关的数字。

“我看到规模上,未来会有3000名博士生,2000名本科生。”当这位教授流利地与旁人谈论起这些信息时,这只是他走入西湖校园的第一天。

虽然人在美国,申仲伟心中一直有回国工作的想法,也常年关注着中国的新闻,“我没有考虑过其他国家,如果要走,肯定是回中国,是故乡”。

因此,申仲伟第一次在新闻里读到“西湖”,可能比许多人都要早,“也许是2016-2017年”。彼时,西湖大学还未正式成立,他看到的极有可能是前身西湖高等研究院动向。“高起点、小而精、研究型,”申仲伟脱口而出,“西湖的办学理念对我很有吸引力。像扁平化管理这些,在我看来也是一个新建的、相对比较成熟的大学(才能做到)。我也看到这里的数学系非常国际化,应该比较适合我。”

如今,以数学讲席教授的身份加盟,申仲伟终于成为了这个“新西湖”的一份子。他将在这里继续深耕数十年的研究方向:“我的研究,还是想解决一个个的问题,推动学科的发展。”

现下,数学领域的合作越来越常见。申仲伟提到一个很有意思的事实,数学论文的署名是没有“第一作者”的概念的,因为参与者的贡献无法衡量孰轻孰重,论文署名按姓氏字母排列。“不同的数学家都有自己比较擅长做的问题、看问题的角度,每个人都有不一样的‘工具箱’,大家合作的话,解决问题的可能性会更大一些。”申仲伟说。他期待在西湖,与其他研究方向的同事交流、碰撞。

同时,申仲伟也期待着与本科生同学们在课堂上相遇。上课,是这位教授熟悉不过的事情,在肯塔基大学,他一年要上三门课,有给博士研究生的,也有给本科生的。“我喜欢教学生,尤其是本科生,一年级的学生最好,他们有热情,愿意学,”谈到上课,申仲伟很开心,“我主要是教他们怎么理解数学问题,将来他们也会体验到——比如一个复杂公式,开始可以不信为什么是这样,最后做完,你会发现,哦,原来真的只能是这样。”

他开玩笑说,做研究,如果问题很难又没有很好的想法,会感觉时间有可能白费了;但是教课的话,光阴不会虚度,至少教了这些学生,对数学内容也会有更深的理解。

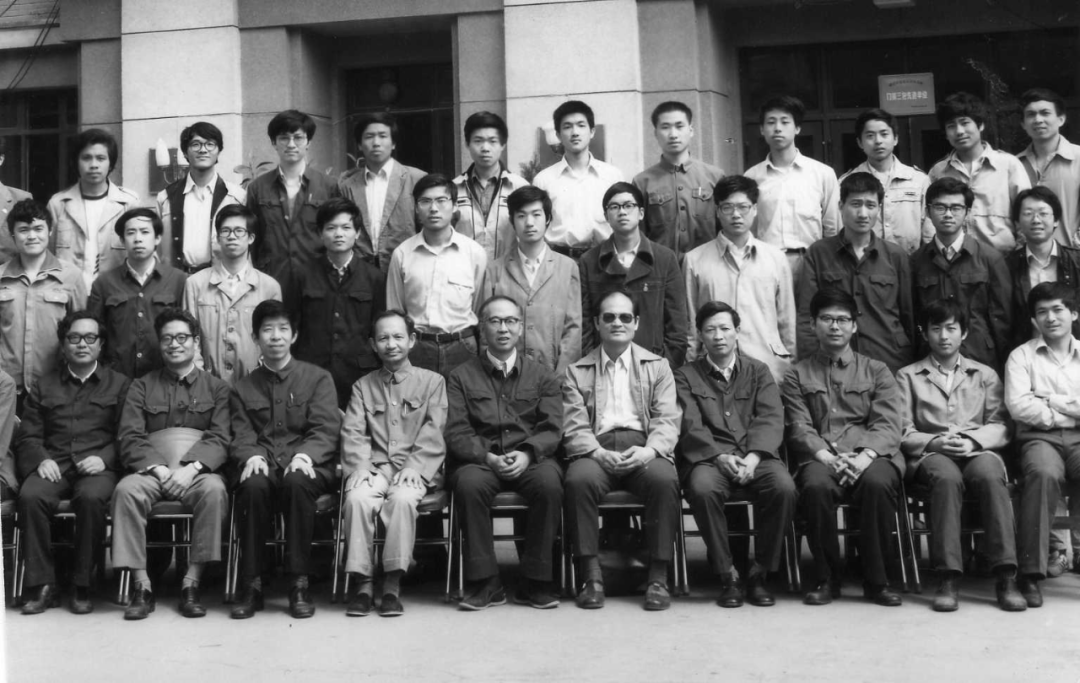

在2019深圳的一次研讨会上,申仲伟与往届学生和博士后们相聚

在2019深圳的一次研讨会上,申仲伟与往届学生和博士后们相聚我们的最后一问,也与“学数学”有关:应当如何判断自己适不适合大学专业选数学,或者更远一点,走上数学研究的道路呢?

“学数学,要有兴趣,还要擅长,不然会很痛苦,”他的答案简单明了,“当然,如果只是学数学专业,就业面其实很广,数学是基础的、工具性的学科,可以转到其他学科。”

这样换行当的故事,在这位一生只做数学的学者身上没有发生。

从一个西湖走向另一个西湖,当光阴自顾自前行时,始终,申仲伟都与他热爱的数学为伍。

最新资讯

人物故事

大学新闻