搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

不久前,一群外国小鼠漂洋过海,被运到了杭州城西南角的转塘。

签收它们的人,叫边文杰。

边文杰从小睡眠就不好,“睡得浅,梦多,醒了还能记得梦里的事”。

因此,他去中国科学院神经科学研究所读了博士,主攻神经环路发育;毕业后,他又跑去美国斯坦福大学,师从精神病学与行为科学系的Luis de Lecea教授,在这个国际学术界知名的睡眠实验室里,开启了一段长达六年的博后研究经历。

去年,他辞去斯坦福大学医学院讲师的工作,全职加入西湖大学,并成立“睡眠与神经发育实验室”,继续研究“睡觉”这件事——人为什么会困、为什么会醒、为什么会失眠?睡得好治百病,是玄学吗?

在位于转塘的云栖校区,边文杰的第一项工作就是设计装修了一个“睡眠舱”——全屋隔音避光,全套睡眠质量监测,早七点亮灯,晚七点熄灯。

如今小鼠也已各就各位。

实验开始。

鼠见愁

“天”亮了,该睡觉了。

睡眠舱有不同的住宿标准:一种是普通的有机玻璃“房间”,单间或合住的都有,整齐地排列在铁制的置物架上;还有一种就比较特殊了,在别的实验室里没见过。

那是一个透明的圆桶,接近底部的位置是“床”,上面铺满木屑做的“床垫”,看上去干净整洁。哦对了,还有一个外接的食物递送口,可以实现“饭来张口”。

不是谁都有资格睡在那里的。

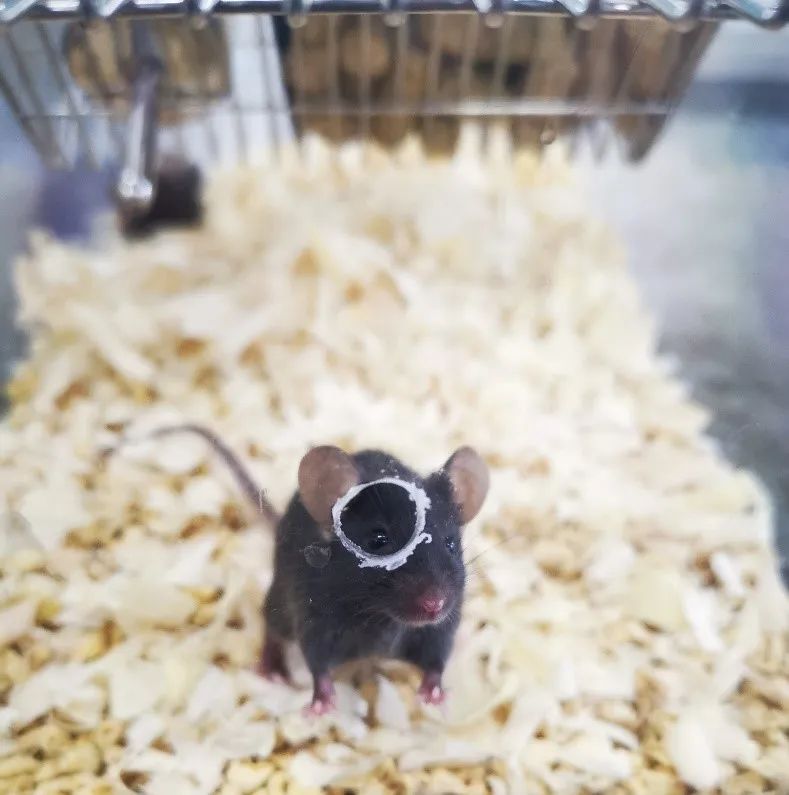

那天,小鼠A被选中了。A很年轻,对小鼠来说,出生后第35~42天是它的青少年中期。它从笼子里搬进了桶里,脑袋顶部连上了电极和电线,用来记录睡眠状态,这是实验小鼠的使命。

大家都很羡慕它。

直到“突突”几声。这声响在静音睡眠舱里显得尤其刺耳,而伴随着声响的,是那桶里的“床”一连串的猛烈震动。

A被震醒了,警惕地四处打量,以为有什么危险。然而等待了几分钟,并没有发生什么,一切归于平静,于是困倦的小眼睛又闭上了。

可是刚闭上眼,又是“突突”几声,伴随着“床”的震动,A又醒了。

如此循环往复,从上午9点到下午1点,偏偏挑了最困的时段。每次的震动长短不一,间隔随机,A完全无法预测,也很难在震动的间隙趁机“补觉”。

这哪是什么VIP睡眠舱,分明就是“鼠见愁”。

原来,桶里的实验任务是睡觉,但不是睡整觉,而是要考察睡眠剥夺对小鼠的影响。

使用这套睡眠剥夺装置“折腾”小鼠的,自然是边文杰了。

一手神经发育,一手睡眠研究,边文杰为自己开拓了一条“两手都要抓”的学术研究道路。

当时,博后边文杰阅读文献,获得了两个新知:

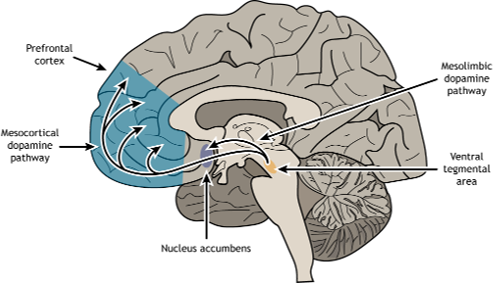

不管是人类还是小鼠,他们的大脑里有一个特别的区域,名叫“中脑腹侧被盖区”,大家只要记得它的英文简称VTA。这里是著名的快乐分子——多巴胺的主要来源,管理着“快乐”与“奖赏”。

什么意思?

当一个行动产生愉悦感,就能够刺激到VTA区域,产生“奖赏”。VTA多巴胺神经元是这种“奖赏机制”背后的审计员,它们时刻计算着实际和预期奖赏的偏差,从而指导下一步的社交行为。当时科学家的实验是以小鼠交朋友为例的,如果实际奖赏感受大于预期奖赏感受,小鼠会更喜欢交朋友;反之,如果实际奖赏感受小于预期,小鼠就会变得“社恐”。

用现在流行的MBTI讲,VTA的多巴胺神经元在一定程度上决定着这是一只E鼠还是I鼠。

另一个从文献中得来的“冷知识”,是神经发育性疾病的病人,如孤独症、精神分裂症、青少年抑郁症等,往往伴有高发的睡眠障碍。

边文杰好奇:青少年时期的神经发育好不好,与睡眠好不好,谁是因,谁是果?

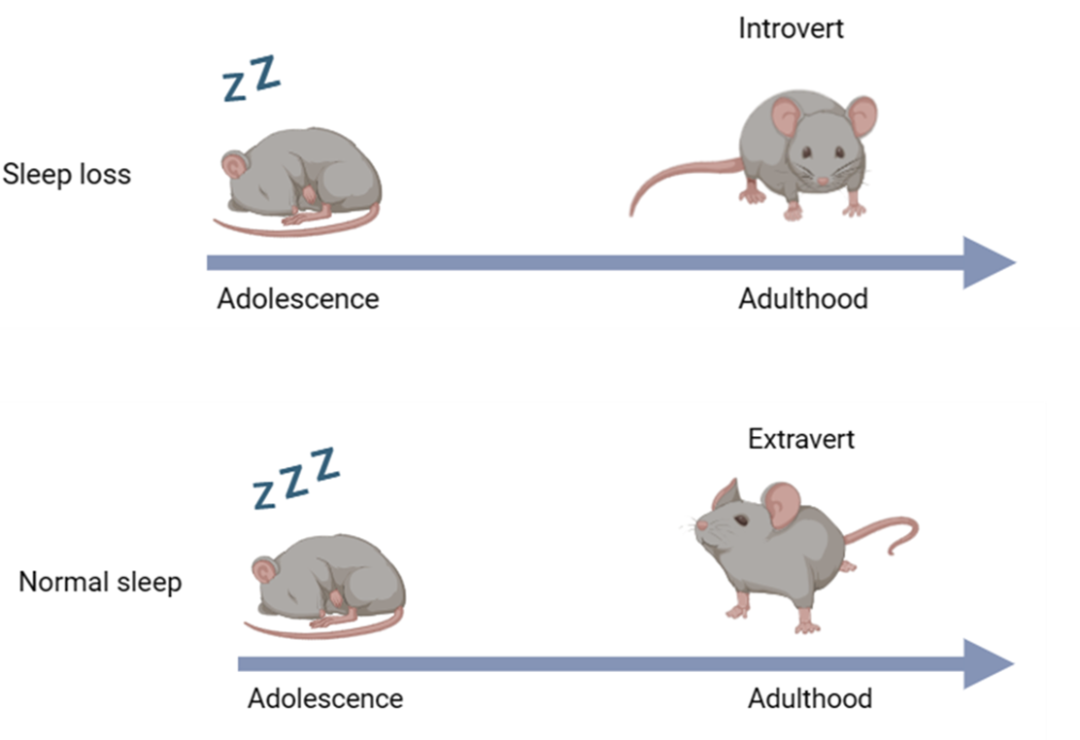

换成小鼠实验来说,一只正常小鼠,如果在青少年发育期人为地剥夺它的睡眠,让它睡不好睡不香,会不会引发成年后的行为缺陷?而一只已经患有孤独症的小鼠,如果人为地改善睡眠或补偿睡眠,会不会改善业已形成的行为缺陷?

小时候睡不好,长大成“社恐”?

时间回到边文杰博士后生涯的头几年。

小鼠B参加了一个交朋友的实验。

第一阶段,它的面前放着两个熟悉的金属框,一个是空的,另一个里面住着一只陌生小鼠。B选择去有小鼠的框里交朋友。

第二阶段,B的面前仍然放着两个熟悉的金属框,只不过两个框里都住着小鼠,一边是老朋友,另一边是新朋友。这一次,B的选择是和新朋友去玩。

小鼠B完成任务,轮到小鼠C。

小鼠C它还是青少年的时候,也被“鼠见愁”圆桶剥夺过睡眠。

现在,小鼠C长大了,是一只成年鼠了。

第一阶段,它和小鼠B一样,选择了交朋友;可到了第二阶段,它的选择就不太一样了,它对新朋友不理不睬,只忠实于老朋友。这种不喜新不厌旧的习惯,持续了好一阵子。

另一些成年后才住进“鼠见愁”被夺走睡眠的小鼠,并没有发生像小鼠C这样的变化。

这是一个经典的三箱社交实验。

第一阶段的实验发现,从青少年到成年的发育过程中,小鼠的社交能力和社交新奇偏好——也就是对于新朋友的偏好——逐步增强并趋于稳定。

第二阶段的实验发现,对青少年期小鼠(年龄4~6周)进行睡眠剥夺,等成年以后,原本“社牛”的它们,不太愿意去和新伙伴打招呼了;而对成年小鼠进行睡眠剥夺,不会引起社交能力和社交新奇偏好的障碍。

这个三箱实验,给了边文杰更多信心,进一步去印证直觉中的因果关系。

他试图从VTA多巴胺神经元(审计员)那里寻找答案。

通过光纤钙成像技术、多巴胺荧光探针、病毒示踪等实验手段,果然发现当正常小鼠结交新朋友时,VTA多巴胺神经元活性明显增加,它能感受到“奖赏”的快乐,但随着新朋友变成老朋友,这种活性变化和奖赏感会逐渐减弱;而青少年期被剥夺睡眠的小鼠在与朋友交往时,检测不到相关的神经元活性变化,也就感受不到多少“奖赏”的快乐。

那么,“鼠见愁”在夺走发育小鼠睡眠的表象下,一定还夺走了一些其它更加根本的东西。

是什么呢?

边文杰开始调取实时睡眠质量检测的数据。与正常睡觉的小鼠相比,睡在“鼠见愁”里的青少年小鼠被震醒时,VTA多巴胺神经元是被过度激活的。大脑的不同区域之间有着千丝万缕的影响,省略中间复杂的“蝴蝶效应”,后果是这种极度缺觉的小鼠成年后,在应对新的社交行为刺激时,VTA释放的多巴胺反而减少了,由此出现了不同程度的社交障碍。

边文杰接着反向“验算”了一遍。

他通过化学遗传学技术,慢性抑制青少年期睡眠剥夺小鼠的VTA多巴胺神经元活性,成年期小鼠的社交新奇偏好行为表现回归正常。也就是说,仍然让这只青少年小鼠睡在“鼠见愁”里,但这一次,即便被吵醒,体内的VTA多巴胺神经元也不会被过度激活,而是保持和其他熟睡中的小鼠差不多的状态,这样长大后就不会出现社交障碍了。

同时,一些侥幸躲过“鼠见愁”的青少年小鼠,被慢性激活了VTA多巴胺神经元活性,相当于模拟了“鼠见愁”带来的刺激,长大后的确在社交新奇偏好上出现了行为障碍。

至此,边文杰设计的实验表明,青少年期睡眠剥夺实际带来的是VTA多巴胺神经元的过度兴奋,而这一发育期的正常睡眠正是避免了VTA的过度兴奋,这个“因”对于维持社交新奇偏好行为这个“果”来说,至关重要。

最新的探索中,边文杰实验室的博士生李盛选择挑战发育期睡眠障碍与“孤独症”之间的关系。那些漂洋过海从美国来的小鼠,正是孤独症模型鼠——这些小鼠已经通过实验任务,证实了通过改善青少年时期睡眠或抑制VTA多巴胺神经元活性,可以改善今后的社交行为障碍。

而这,用边文杰的话说,还只是“非常初步”的探索。“因果”背后的机制,以及有没有更多关联的“因果”,还有更多秘密需要被揭开。

在睡眠中成长

这是一组更“艰巨”的实验任务。

实验尚未真正启动,这次就不为小鼠设代号了。

科研人员会挑选出生后30天左右的小鼠,在它们的颅骨上开一个天窗(“颅窗”),然后训练它们在显微镜下睡觉,严密监测大脑的结构和活动在睡眠状态下的发育改变。

从30天到60天,正好是一只小鼠从青少年到成年的过程。

在这个过程中,小鼠的睡眠可能被剥夺,可能被“改写”,将带给我们更多关于睡眠的真相。

这是边文杰来到西湖大学后想做的实验,希望通过在体成像的方法,去观察特定神经环路的发育变化是如何被不同的睡眠状态所操纵的,比如上文讲的睡眠与VTA多巴胺神经元活性之间具体的操纵过程。

简单来说,就是想亲眼看看,睡觉时大脑中的神经环路的发育会发生怎样的变化。

“有难度,还没有人做过。”他说。

都说睡眠占据了每天三分之一的时间,是生命的基本需求。

这句话是对的,但不完全对。

在人的成长过程中,睡觉这件事和体貌一样,存在显著的动态变化。婴幼儿时期,我们几乎整天都在睡觉,而且快速眼动睡眠占据了大部分的睡觉时间;随着我们慢慢长大,我们每天所需要的睡眠时间也明显缩短,非快速眼动睡眠的比例也逐渐增多;直至成年,睡眠时长稳定在每天七八个小时,即那句话中的“三分之一”。

从边文杰的学术睡眠角度来看,不止如此,相比于成年期睡眠,青少年和幼年的睡眠还包含更多特征组分,如睡眠慢波和纺锤波。

这些专业名词代表什么,对普通读者来说并不太重要,但在学术界,这些都是未解之谜。

当前神经科学的知识,多数来源于或清醒、或麻醉的大脑,而占据至少“三分之一”的睡眠状态下,大脑有没有在工作、是怎么工作的,科学家并不十分清楚;进一步讲,已有的睡眠研究,又多数集中在成年个体中进行,对于发育过程中睡眠为何会有如此明显的变化、这种变化对神经系统发育存在何种关联,知道的也还很少。

边文杰为未来的实验设定了几个方向:

最基本的,利用神经环路标记和双光子活体成像技术,跟踪青少年小鼠发育期的不同阶段,观察特定神经环路的结构和功能是否变化、如何变化。

在这个基础上,对于不同发育阶段的睡眠开展干预。“鼠见愁”的睡眠剥夺是一种方式,改变快速眼动睡眠、非快速眼动睡眠、睡眠慢波、纺锤波等特别的睡眠组分也是一种方式。睡眠状态被明显“改写”后,去观察神经环路的结构与功能是否会随之变化。

同样的实验手段,还可以用于追踪“睡眠-觉醒环路”的发育变化。

在睡眠界,有早期研究找到了大脑中控制睡眠和觉醒的神经环路,事实上有很多神经环路都能调控睡眠。睡觉这件事,并不是受单一神经环路调控的,而是一个分散在大脑中的神经网络,可以被大致分为促进觉醒的网络和促进睡眠的网络。

两个网络相互“拉扯”,轮流占上风,形成了每天的“入睡”和“苏醒”。

边文杰打算,运用光遗传学、化学遗传学等手段,在特定的发育阶段增加或减少某一个环路的功能,观察对于睡眠的影响,从而研究睡眠变化背后的神经环路机制。

这样做最直接能想到的应用,是为包括失眠在内的睡眠障碍提供新的治疗思路。

很多人觉得,失眠不是病。

《我的阿勒泰》里,作家李娟描写过很多次睡眠。她说,“那样的睡眠,是不会有梦的,只是睡,只是睡,只是什么也不想地进入深深的感觉之中……直到睡醒了,才能意识到自己刚才真的睡着了。”

边文杰羡慕这种睡眠。

他开玩笑,是缺什么所以研究什么,还是研究什么就缺什么,已经分不清了。

守着一屋子小鼠,每天管着它们的睡眠,在边文杰实验室里,失眠早已不是失眠,而是与孤独症有关,与成长发育有关,甚至有可能与DNA修复有关……

他们探索的,是睡眠与我们的一生。

他们探索的,是“刚刚睡过去的那一小会儿的时间里,世界刚发生过奇迹”。

最新资讯

大学新闻

学术研究

学术研究

学术研究

学术研究