搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

具身智能,当下最热的概念,天马行空的西湖人,这一回将它“玩到了”海底。

它没有人形,身形复刻的是魔鬼鱼;没有手脚,只有灵动的鱼鳍;但它能原地转弯,能瞬间制动,能在激流中保持“直立”,能自动生成最优的航行轨迹……

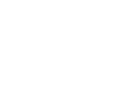

它还在深海无氧环境(1100m)下首次实现了小型斯特林发电机发电,在幽深的海底点亮了一颗中国星!

斯特林发电机点亮中国星实时画面

斯特林发电机点亮中国星实时画面

这是西湖大学未来产业研究中心支持,流体智能与信息化实验室打造的“西谷II号”潜水器,近期在中国南海海试成功。

两年前,西湖大学研制的首个“西谷I号”,完成了漂亮的初征,成为世界首个“抵达”海底2000米深处的仿生结构驱动潜水器。这一次,“西谷II号”完美续篇,不仅再次“成功抵达”,而且在海底2000米深处“翩然起舞”,完成了“可达,可动、可用”三部曲中的关键一步:可动。

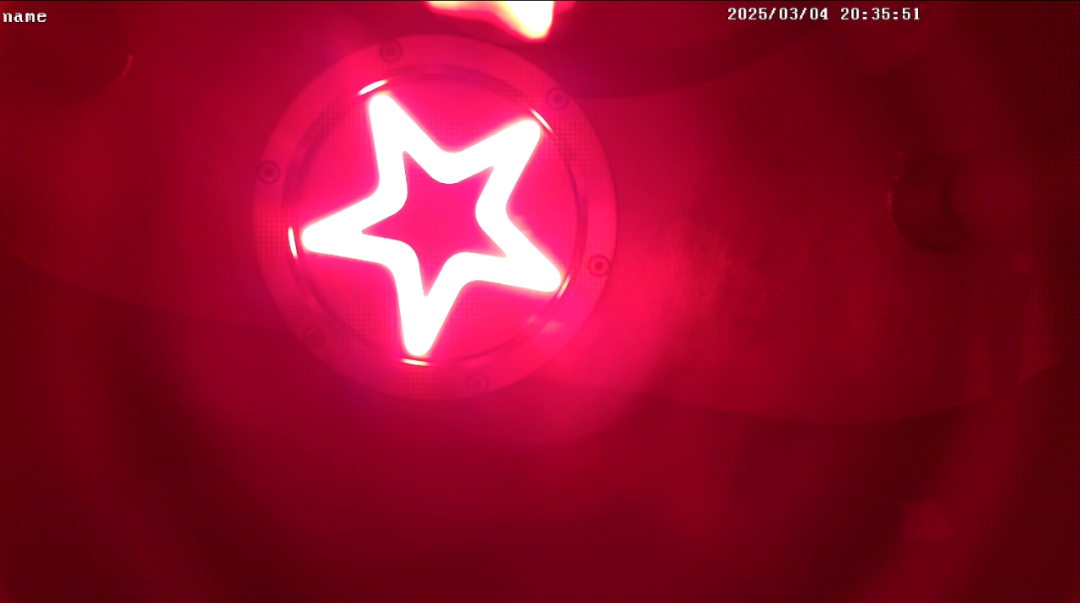

完成任务后回收中的“西谷II号”

但今天的我们想说的不是“鱼”,而是“人”。

因为操控这一系列“世界首次”的,是8个90后,年龄最小的博士生出生于2001年,刚刚从哈工大直博到西湖……

所以,这一群年轻人到底在“玩什么”?

“北冥有鱼,其名为鲲,鲲之大,不知其几千里也”,庄子在《逍遥游》中,描摹出了一类想象中的巨鱼。

如果让范迪夏团队的年轻人们来补充描述,他们能给出一串具体的数字:长3米、宽3米、高1.5米。这是他们最新研发的“西谷II号”的尺寸,比通常的小汽车短一点,再宽一点。

承袭“西谷I号”的道法自然,这依然是一件全仿生设计的鱼型潜水器,效仿对象为有着“魔鬼鱼”之名的蝠鲼鱼:身体扁平、行动敏捷、重心低不易倾覆。

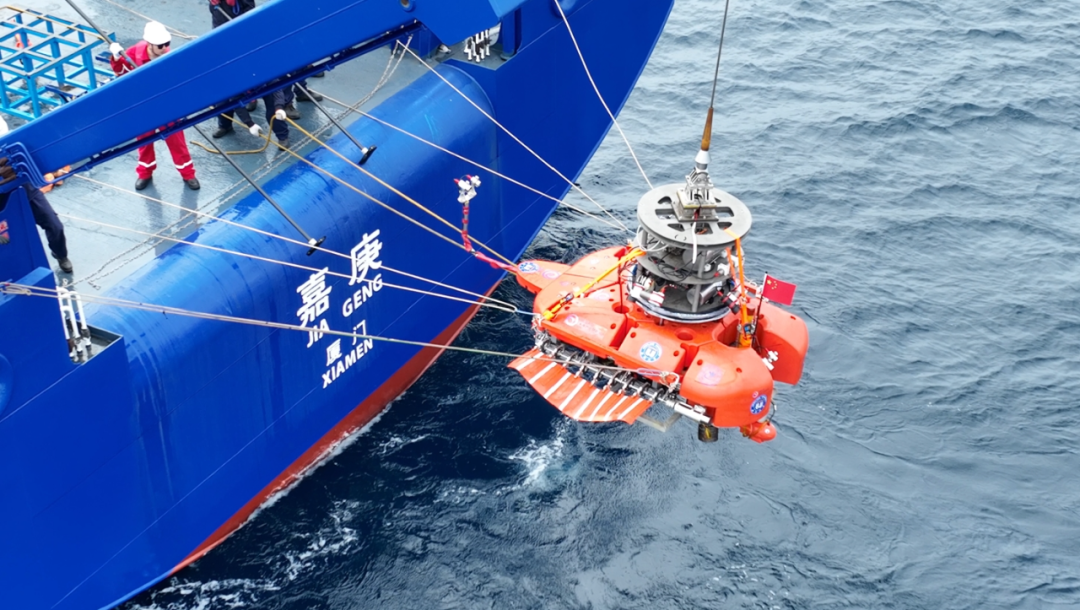

“西谷II号”下放时

“西谷II号”下放时

为什么要做鱼型、而不是人型?因为“鱼”才是海底世界的主宰。人形机器人在水下会因为重心和浮力的问题导致不稳定,滑动低效且不灵活,鱼形机器人能更好地适应水下的环境、保证平衡性,同时提高能效和灵活性。更重要的,是出于对海底的自然生态的保护——无论在外形、噪音、对水的扰动等方面,相较此前普遍的螺旋桨驱动潜水器,鱼型能把人类对深海的“打扰”降至最低,尽可能化作海底一条游曳的鱼。

范迪夏经常挂在嘴边的一句话是:在西湖,我们都是玩着改变世界的大玩具的大孩子。从工学院门口走过路过的人,经常会看到他们摆放在门口的“大玩具”,一个橙色的大魔鬼鱼,那是“西谷I号”。

“西谷II号”在它的基础上,玩出了“新花样”。

先看鱼鳍。“西谷I号”有一对像翅膀一样张开、用料“刚柔并济”的侧翼,即模块化胸鳍。现如今,“西谷II号”两侧的“翅膀”已迭代为更加灵活的波动鳍,形如波浪,也更贴近你所见到的鱼鳍。2024级博士生戴广民,就是侧翼系统工程师。他解释说:“这将使‘西谷II号’在外观上更符合水下航行的流体力学要求,能够更自然地模仿生物鳍的摆动,从而在水中产生更高效的推进力和更灵活的转向能力。”

看起来只是“仿生”,实际“抄作业”的过程却远非那么简单。自2022年夏天从上海交大硕士毕业后,戴广民就一头扎进了范迪夏实验室。为了这一对新生的“鱼鳍”,戴广民几乎成为了团队中动手任务量最繁重的人,设计、打样、实验、推翻再做,如此循环往复:先做1/3大小的3D打印小模型、再做正式机身上用的大模型;然后在橡胶、硅胶、聚氨酯、熟橡胶中不断测试,找寻合适的材质;再调试一种在海底更鲜明的橙色、在鱼鳍上增加反光材料……2024年6月,第一批波动鳍开始测试后,戴广民最常见的姿势就是蹲着、蹲着、还蹲着……蹲在各个实验地点的水池边。

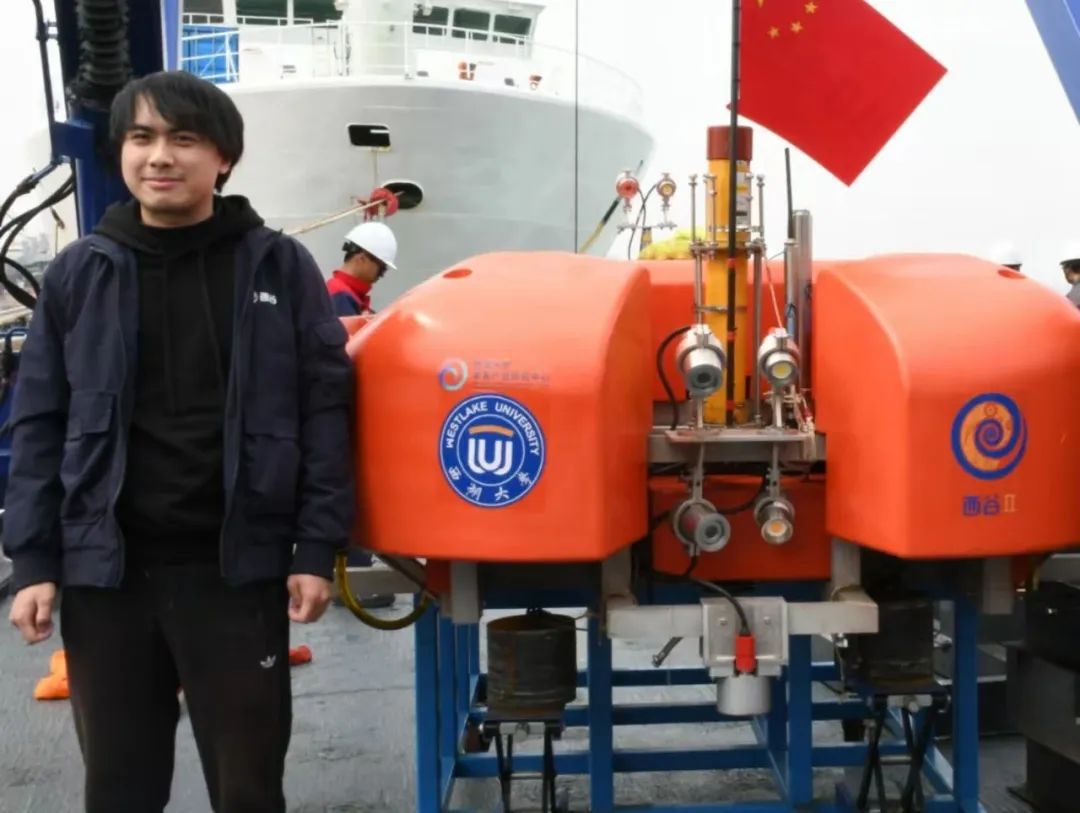

戴广民

戴广民

看完鱼鳍,再看看鱼身。当年,“西谷1号”在机器中央,预留好了一个即插即用的“鱼肚子”拓展坞空间,现在,它装满了新的附件和设备。博士后许多祥参与了“西谷Ⅱ号”的整个研发流程,他正是“鱼肚子”的负责人。“鱼肚子”里的多个钛合金罐体,是结构设计中重中之重。他早年在中科院攻读天文专业时,就参与过望远镜的复杂结构设计,对此类精密设计并不陌生。如今,他将这份“折腾”经验迁移到了深海领域。一直到2024年10月的千岛湖湖试,许多祥所负责的这一核心部分还在不断调试——流体密封测试、模块插拔稳定性、仿生机构运动逻辑……每个环节均需数十次迭代。它要像“多啦A梦”的“百宝箱”一样,能变出不同的"鱼”附件,包括深海机械臂、射流机器人、仿生章鱼吸盘、深海斯特林发电机等,这些附件在海底分别能完成不同的既定动作。

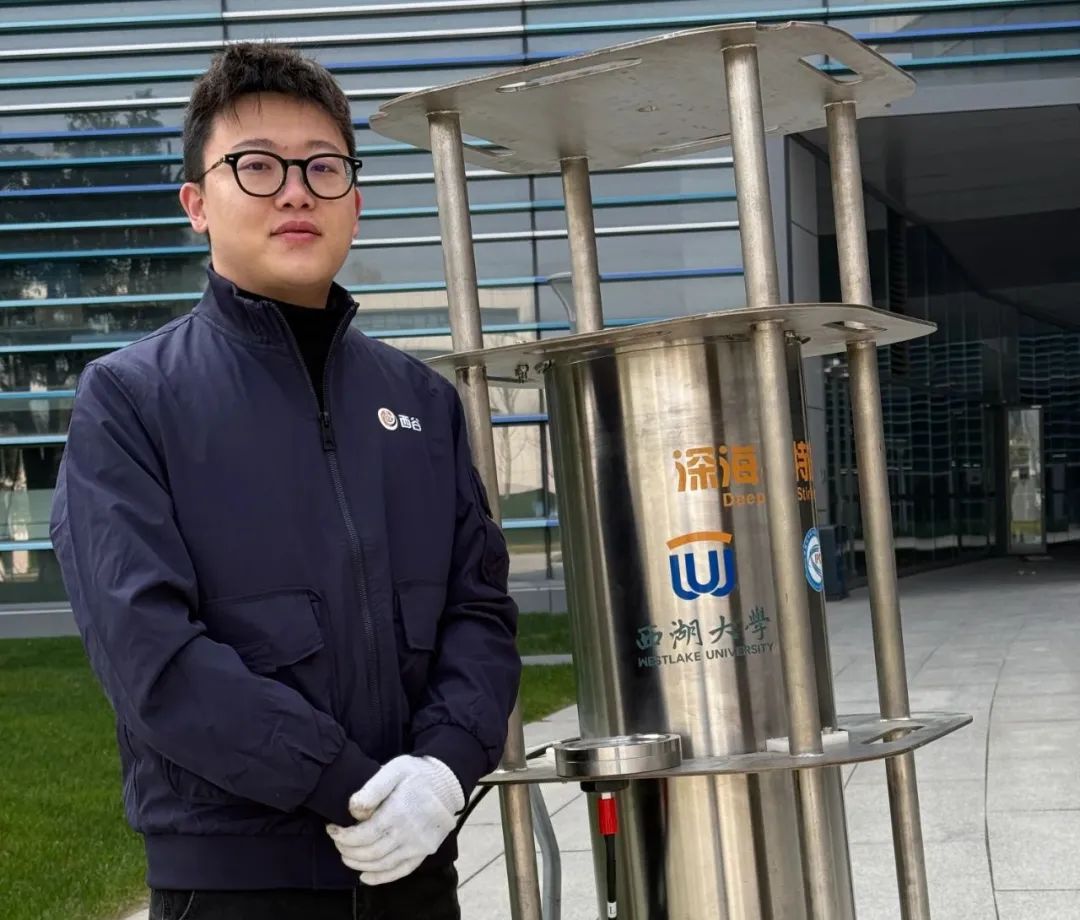

许多祥

许多祥

藏在“鱼肚子”里的附件,就是另外两位科研助理大展身手的空间。赵泽岳去年刚刚从华南理工大学毕业,虽“初出茅庐”,但要论“仿生鱼”机器人领域,他可是“根正苗红”:他的毕业设计主题也是水下的仿生鱼。这次“西谷II号”最引人注目的新增功能之一,就是“子母鱼布放系统”,那条用吸盘悬挂在“大鱼”头部下的机器“小鱼”,就是他设计的。海试中,这条7KG重的小鱼被顺利释放,在海中能够独立、稳步前进,在极为复杂的海底环境中与主潜水器协同工作。最晚加入团队的科研助理谢其昭,在来西湖之前是位产品设计师,他以“跨界”的身份跃入了科研的世界,充分发挥一位产品设计师的动手能力,机械臂上柔性抓取的吸盘,以及斯特林发电机的外壳的优化,都是他的“大作”。

赵泽岳

赵泽岳

谢其昭

谢其昭

然后,重要的一步来了。与“西谷I号”相比,“西谷II号”最大的特点是“可动”——在装载了一大堆附件之后,还要依靠鱼鳍像真正的鱼一样在水下或即停即走,或原地转弯……这就涉及到“西谷II号”核心的算法,或者说控制系统部分,主导者是两位博士生:2023级的李喆和2021级的王章源。

李喆,是海试队伍中最年轻的00后。此前,李喆曾经是“上天”的人——在哈工大读本科时,他身在信息工程系,关心的是“如何与天上的东西建立联系”。毕业后,他却在一众选择里,走向了“入海”的实验室,也由此调转了手中算法的方向。

李喆

李喆

巧合的是,与他一起并肩作战的王章源,同样曾经是仰望天空的人。在南京航空航天大学读本科期间,王章源研究的是飞行器适航技术,聚焦着仿生无人机的扑动翼,即那些非固定的、机身上能像鸟一样拍打的翅膀。来到西湖后,这对翅膀转到了“鱼”的身上,算法的任务也从翱翔转向了游弋。

王章源(左)与李喆正在工作中

王章源(左)与李喆正在工作中

两人通力合作,对“西谷”潜水器的内部系统进行了优化提升,包括:自适应定高、定深、定向系统,能够实时感知“西谷II号”在水下的姿态和位置,并自动调整航行状态;以及全自主轨迹规划近底巡航能力,可以预先设定巡航任务和目标区域,然后通过内部的智能规划算法,自动生成最优的航行轨迹。

最后,还有两位最“年长”的90后,90年生的范迪夏和李伟琨,他们是“西谷II号”的“掌舵”者。

从上海交通大学本科毕业,到麻省理工学院攻读博士学位;从加拿大皇后大学担任助理教授,再到入职西湖大学并建立流体智能与信息化实验室(i4 – FSI Laboratory),工学院PI范迪夏始终专注于流体力学领域的研究。加入西湖大学后,他致力于探索人工智能与流体力学的跨学科交叉,深入研究其机理和方法论。同时,他希望以空海两栖机器人为研究主题,发展人工智能在流体力学漩涡控制和感知方面的新方法和新理论。

当“西谷I号”完成其历史性的2000米级海试并凯旋归来时,范迪夏一直在思考一个关键问题:下一代潜水器的研发方向应该是向更深的海底探索,还是赋予其更强的作业能力?经过反复讨论,他和他的团队做出了明确的技术选择:放弃传统的“往深处走”的路线,转而大幅提升潜水器的运动能力。范迪夏解释说:“我们的目标是实现潜水器的可达、可动、可用和好用。”“西谷I号”已经实现了可达的深度;“西谷II号”则在可动的灵活度上取得了突破;而“可用”与“好用”则是他们下一步对“西谷III号”和“西谷IV号”的研发目标,即根据客户的实际需求和应用场景,定制、设计并丰富潜水器的功能。范迪夏团队相信,通过不断提升潜水器的性能和适应性,可以更好地满足深海探索和作业的需求,为海洋科学的发展做出更大的贡献。

范迪夏

范迪夏

李伟琨与海洋的邂逅要更出其不意。彼时,这位专攻算法设计的“准IT人”、浙工大博士生,正埋头于代码与数据的海洋,却未曾料到命运的轨迹会因一封邮件而彻底改写。当他向正在马里亚纳海沟执行科考任务的崔维成教授发出求职信时,收到的回复让他措手不及——“你有没有兴趣做第三代潜水器?”这句突如其来的邀请,像是一扇通往未知世界的大门,就此开启。更让他意想不到的是,这条回复不仅改变了他的研究方向,更将他卷入了一场与“机器鱼”的漫长“缠斗”。从一个对海洋科学几乎一无所知的门外汉,到承担起“西谷”系列潜水器总设计师的重任,李伟琨的转型堪称一场冒险。这个职位看似风光,却意味着他必须成为“全能型选手”,从算法到机械、从流体力学到材料科学,所有领域都要涉猎,所有细节都要掌握。他从零开始,像拼接一张没有边角的拼图。能请教的专家,他一一登门求教;无人可问时,便埋首于书籍和论文,逐字逐句啃下晦涩的专业知识……

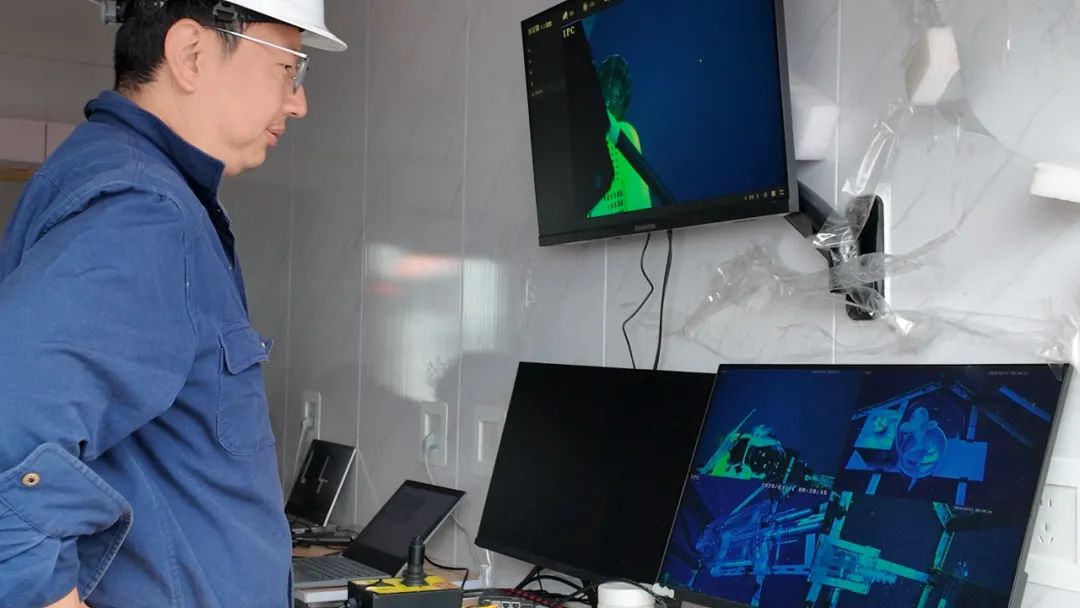

李伟琨

李伟琨

历经近一年的研发,以及“等船、等设备、等人、等天气”,2025年2月25日,搭载着“西谷II号”和一系列装备的“嘉庚号”科考船终于启航。在“西谷II号”下放海底后的那三个小时里,所有参与海试的成员,没有人离开现场,没有人去洗手间;当“西谷II号”成功在2000米深度完成所有近底复杂运动与作业的那一刻,第一次参加海试的00后新手激动的哭了,连带感染了老队员也忍不住掉下了眼泪……

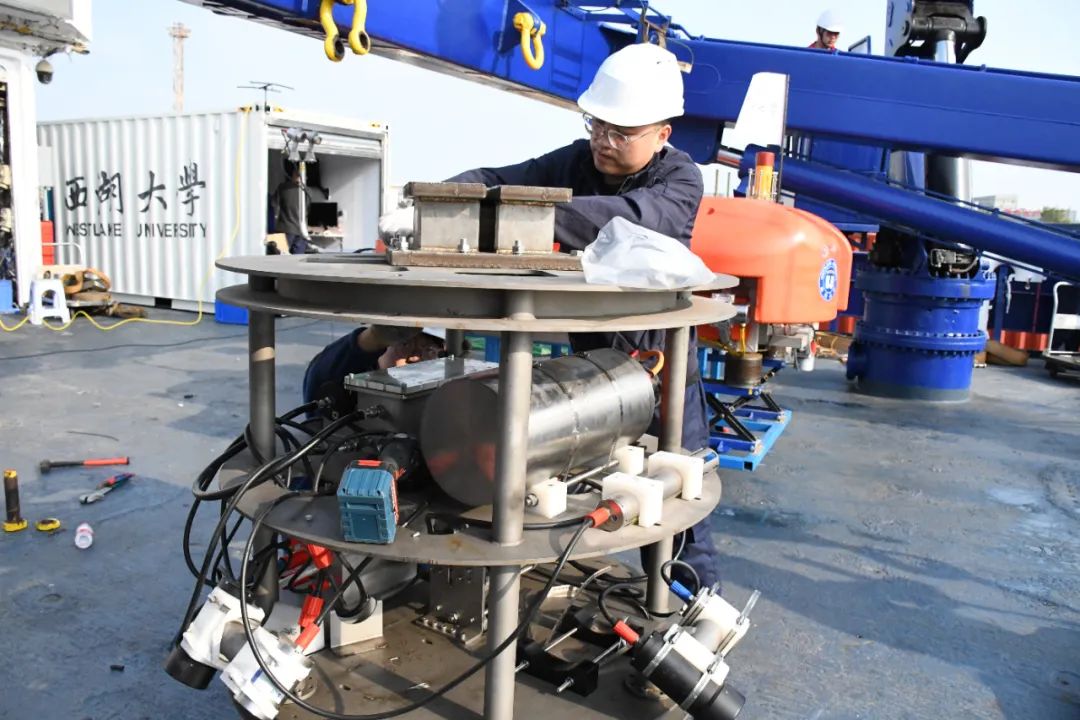

“西谷II号”深海运动画面

“西谷II号”深海运动画面

那么,这条“大鱼”能为人类做些什么呢?它所具有的在复杂环境中作业的能力,包括在小半径中转弯、在三秒内完成一定角度的转弯,都不只是好看的“杂耍”;凭借这些能力,未来“西谷II号”将能够在自然勘探、珊瑚礁观测、生态修复、海底采矿、设备维修等一系列涉及生态保护、资源采集与海底工程的复杂任务中大展身手。尤其是在深海环境中的应用,“西谷II号”将成为理想的多功能平台,为人类深入探索和利用海底资源提供精准、高效的解决方案。

作为“西谷II号”总设计师,李伟琨会永远记得2025年3月4日的夜。那是他们漂在海上,与大自然争抢时间的一个夜晚。肉眼可见,船的一侧,月明星稀;另一侧,乌云压顶,风浪已起。那神奇而瑰丽的景象,也许正是科学探索的浪漫所在。希望在不远的未来,能探寻到更多未被人类世界触及的美丽、奥秘与奇迹,挖掘出海洋于人类的更多价值……

出海前“西谷II号”团队大合照

出海前“西谷II号”团队大合照

最新资讯

大学新闻

学术研究

学术研究

学术研究

学术研究