搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

关于纹身,有几个经典的桥段。

如NBA巨星科比,在右大臂纹上著名的“蝴蝶皇冠”和翅膀,以此向妻子示爱;如英国球星贝克汉姆,侧腰一串行云流水的“生死有命富贵在天”,引得无数球迷折腰。

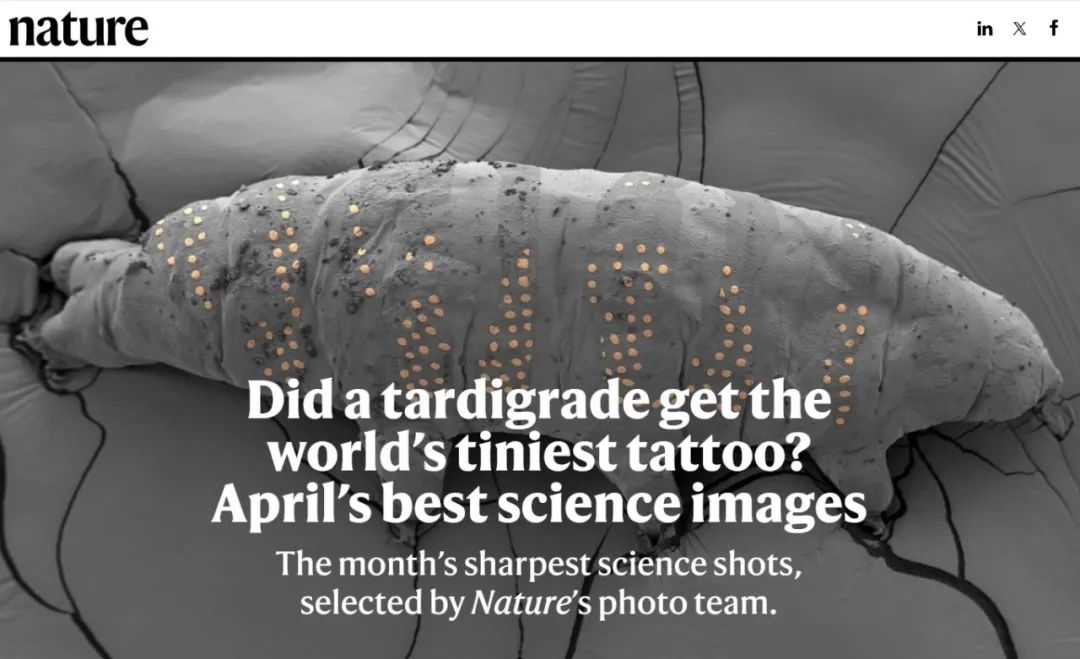

Nature四月的“最佳科学图片”,也选了一张纹身图,只是对象有点特殊:一头身长仅0.5毫米的水熊虫,史上第一次获得了波点“纹身”,并且,它还活着。

拥有这一精湛技艺的“纹身师”来自西湖。

水熊虫被选为Nature四月“最佳科学图片”,并登上网页头条

水熊虫被选为Nature四月“最佳科学图片”,并登上网页头条近日,Nature,Science,Discover Magazine,Phys.org等37家海外科学媒体报道:西湖大学仇旻团队采用冰刻技术首次在活体水熊虫表面实现精准微纳加工,这些微小的“纹身”展现了超高精度的纳米加工技术和极佳的生物相容性,或将开启纳米级医疗设备甚至活体微型机器人的新时代。(相关论文发表在Nano Letters上,入选当期补充封面,西湖大学博士研究生杨治蓉为文章的第一作者,赵鼎研究员和仇旻教授为通讯作者。)

Science报道西湖大学仇旻团队最新研究成果

Science报道西湖大学仇旻团队最新研究成果时间回溯到五年前。2020年岁末,西湖大学仇旻实验室成功上演了一出微观秀:研究者用电子束作刻刀,在头发丝千分之一粗细的尺度上,用水蒸气凝华形成的冰层取代传统光刻胶,完成了精密的“冰上雕刻”。

当时,团队曾在研究论文结尾大胆预言:这或许可以进一步实现微纳尺度的活体生物加工。这个现场实景“翻译”为——在一次组会讨论中,研究员赵鼎提出:“如果用‘冰刻’技术在蚂蚁头上刻个‘王’字,它回到蚁穴后会怎么样?”

“冰刻”,通俗地讲,就是把传统光刻加工用到的“光刻胶”,替换成“冰”。这里的“冰”,既可以是日常所见的水冰,也可以是有机分子低温凝结形成的固体。电子束打在冰层上,能直接雕刻出冰模板,不需要像传统光刻那样用化学试剂清洗一遍来形成模具,从而规避了洗胶带来的污染。也正是这种巧妙的替换,为冰刻技术应用在活体生物上提供了契机。

看似天马行空的想象,在科学家眼里却没什么是“不可能”。研究团队开始寻找合适的实验对象。它要满足两个条件。其一,本身要小,才需要施展精确至微纳米尺度的“冰刻”技术;其二,要具备一定的耐受力。保证实验对象在结束时“能走、能跑、能跳”,是研究团队需要面对的极大考验。

此时,身体短胖,分5个部分,有4对短腿,末端有爪或吸盘,号称“地表最强生物”的水熊虫,闯进研究团队的视野。它身材微小,但生存能力极强,能在-273℃到151℃的极端环境中存活,对极端脱水、强辐射、高压及有毒环境也有很强的耐受力,成为本次研究的“不二虫选”。

杨治蓉蹲在潮湿的背阴处,用手中的镊子轻轻拨动苔藓,眯起眼睛仔细观察其中是否有水熊虫的踪迹。

作为本研究的第一作者,这名电子信息技术专业的博士生,很长一段时间里的科研日常,就是在各种山上挖苔藓。“冬天还好,夏天挖苔藓时总要被蚊子围攻,花露水腌入味了都不管用。”她笑道。

在这些看似普通的绿色苔藓下,就藏着地球上最顽强的生命体“水熊虫”。它身长不足1毫米,在显微镜下放大100倍,才勉强达到人类指甲盖大小。

所以,捉虫过程要在显微镜下进行,还不能是一般的显微镜,必须是有一定操作空间的体式显微镜。

杨治蓉在山上挖苔藓捉水熊虫

杨治蓉在山上挖苔藓捉水熊虫

杨治蓉先将采集的苔藓用泉水浸泡一整晚,让水熊虫充分苏醒,接着摇动苔藓,使牢牢抱着苔藓的水熊虫脱落到水中,然后去掉大块的苔藓和碎石等杂质,就可以尝试在沉淀物中寻找水熊虫了。运气好的话,每挖一块苔藓,杨治蓉就能带回十几头水熊虫,运气不佳时,好几天徒劳无功也是常事。“最伤心的是,一整天只找到一只虫,然后捉的时候手一抖,把虫子弄丢了!”

捉到的水熊虫会被杨治蓉精心喂养,“主要喂食它们喜欢的绿球藻,偶尔也会改善伙食,加入一点从生科院借来的莱茵衣藻”。她要确保每一只小虫都身体倍棒,以接受后续的“纹身”实验。

实验室里不乏有特别害怕虫子的学生,每次组会汇报,杨治蓉都要反复发出预警:“今天我要展示我的小虫啦!有不少动图呦,害怕的记得闭上眼睛。”

从小在山西农村长大的她,抓过鸡鸭,玩儿过蚂蚱,甚至徒手抓过一只蝙蝠塞进瓶子里当宠物。

所以冥冥之中,她也成了水熊虫纹身师的“不二人选”。

将一项基本成熟的技术,“移植”到一个新的实验对象身上,最初在杨治蓉眼里,这一次的研究“好玩”多于“挑战”。但在实验室里,很多时候理论与实践“不成正比”。活体实验,困难还是远超想象。

杨治蓉疑惑不解,甚至很多次暴跳如雷,这个号称地表最强的家伙,“为什么在我手里变得如此脆弱?”脱水太快不行,氧气不够不行,空气流通快了也不行……一波一波的水熊虫用完了,实验还是没有达到预期效果,她不得不重回山上,继续挖苔藓。

为什么水熊虫到了实验室就变成“娇气虫”?

要展开实验,首先得让水熊虫进入隐生状态。隐生状态的水熊虫,身体紧紧缩成一团。这时它的代谢几乎停止,球形的身体形态更利于接受电子束的“雕刻”。接着,杨治蓉将特制的纳米有机冰膜覆盖在处于隐生状态的水熊虫身上,类似于在虫子周身覆盖上一层冰。实验开始后,通过电子束曝光,杨治蓉将指定区域的纳米冰膜转变为常温稳定的固体图案。此时,水熊虫身上便会刻上纹身图案。

一番操作下来,从进入隐生状态,到覆盖上冰膜,再到电子束攻击。这其中的每个步骤,杨治蓉都得保护好水熊虫,确保它们安然无恙,水熊虫才可能身披“纹身”苏醒。

满怀期待、前功尽弃、重头再来,这几个词组成了杨治蓉和小虫相伴的每个日夜。终于,在一个普通的实验日下午,奇迹发生了。

“它动了!”

杨治蓉屏住呼吸,凑近显微镜。镜头下,水熊虫蜷缩的躯体微微一颤,随后,细如发丝的四肢缓缓移动,在培养液里划出几道极浅的波纹。

在适宜的复苏条件下,一只身披纳米图案的水熊虫缓缓舒展身体。但是请注意,水熊虫本身的体长不到1毫米,非常非常小。那些比发丝还要细上千倍的“纹身”,普通显微镜下很难完全观察到。要想看清楚“纹身”在水熊虫复活后的情况,还需要把虫子“固定”好,动来动去也会影响观察效果。杨治蓉需要把水熊虫“麻醉”,让它放松警惕,慢慢舒展身体,把藏在皮肤纹理间的“纹身”呈现出来。接着进行化学固定和干燥,之后用扫描电镜进行观察。事实证明,这种为水熊虫量身定制的“碳质纹身”即使经过拉伸、溶剂浸泡和干燥处理,依然牢固如初。

实验室里安静得能听见仪器发出的微弱电流声。杨治蓉的手指悬在数据记录键上方,直到确认所有冰刻图案都完整无损,才长舒一口气。五年前的预言,成真了。

回到最初的场景,在组会上,赵鼎说:“如果用‘冰刻’技术在蚂蚁头上刻个‘王’字,它回到蚁穴后会怎么样?”

嗅觉灵敏的媒体纷至沓来,续写了结尾——这项将半导体制造与生物学结合的突破性技术,正在打开生物微观世界的新大门,或将开启纳米级医疗设备甚至活体微型机器人的新时代。

未来,我们或许能看到:“冰刻”技术在蜜蜂的复眼表面雕出纳米级光栅,研究它们是如何看见紫外线;在珊瑚虫的触手刻上环境传感器,实时监测海洋酸化程度......这些科幻般的场景,将被一块会消失的冰,一点一点刻进现实。

水熊虫登上Nano Letters期刊补充封面

水熊虫登上Nano Letters期刊补充封面

有人问杨治蓉:“你有没有给闯关成功的这只虫子起一个名字,它这么努力地醒过来了,多感人啊。”

“有道理,我得好好想一想。”杨治蓉说。

这个看似微小的生命,正在帮助人类突破纳米技术的边界,值得拥有一个名字。

实验室里,杨治蓉正专注地调整着显微镜。谁能想到,这位发表突破性成果的博士生,曾是一名高考复读生。

杨治蓉从小就是一个动手能力很强的小孩,但学习上,显得有点“漫不经心”。每次考试之前,突击一周她也能考进前几名,她以为高考也如此。考前两个月她才开始突击,“但我没想到,需要临时抱佛脚的内容太多了,完全来不及准备”。

教训很惨痛。第一次高考,400多分,只能上一所家附近的普通院校。灰头土脸的杨治蓉原本打算认命了。但大伯告诉她,一所好的大学可以决定你遇到的同伴和认知的眼界。经过深思熟虑,杨治蓉决定复读。

这一次,结果很圆满。第二次高考,猛增200多分,杨治蓉以复读班第一名的成绩考入哈尔滨工业大学航天学院电子科学与技术系。本科期间她再也不敢掉以轻心了,一路过关斩将,拿到推免资格,可以选择华五中的任何一所高校。但无意间看到仇旻实验室“冰刻技术”的报道,她很感兴趣,便申请了西湖大学,然后就有了捉虫子的经历和“纹身师”的故事。

起初,杨治蓉只是在课堂上用心听了一年课;起初,只是看到了关于“冰刻技术”的报道;起初,只是在苔藓中挖到了一些水熊虫。

博士生杨治蓉参加浙江大学第三届微纳学术节

博士生杨治蓉参加浙江大学第三届微纳学术节

采访结尾,她叮嘱说,一定要提一下:“非常感谢显微平台的老师,尤其是方桂村老师,在我那几个月研究咋固定虫子的时候,给了很多建议。当然还有来自生科院、微纳平台、物质平台的支持,还有课题组老师,在我失败了很多次之后,依然支持鼓励我。”

当然,或许最应该感谢的是她自己,和那只还未拥有姓名的“水熊虫”。

西湖大学仇旻实验室

西湖大学仇旻实验室利用冰刻技术成功实现了生物体表面微纳米尺度图案的原位制备,这些图案在经历拉伸、冲洗、浸泡等外部作用后仍保持优异的黏附性。研究成果为微生物传感、仿生器件和活体微型机器人等领域提供了新的技术路径,展现了微纳制造技术与生物科学交叉融合的巨大潜力。

相关论文发表在Nano Letters上,西湖大学博士生杨治蓉为本研究的第一作者。西湖大学光电研究院研究员、院长助理赵鼎和西湖大学国强讲席教授仇旻为本研究的共同通讯作者。该研究工作获国家自然科学基金项目资助。

最新资讯

大学新闻

学术研究

学术研究

学术研究

学术研究